![]()

「戦争マラリアは地獄だった」 沖縄の美しい島々で起きた悲劇の教訓

4月25日は世界マラリアデー。戦争中、沖縄の八重山諸島で多くの犠牲を出した「戦争マラリア」を知っていますか。歴史をさかのぼると、今への教訓が見えてきます。

![]()

4月25日は世界マラリアデー。戦争中、沖縄の八重山諸島で多くの犠牲を出した「戦争マラリア」を知っていますか。歴史をさかのぼると、今への教訓が見えてきます。

4月25日は世界マラリアデーです。78年前のアジア太平洋戦争末期、沖縄県石垣島などの八重山諸島では、マラリアによって3600人余りの命が失われました。日本軍の命令により、多くの人がマラリアを媒介する蚊の生息地に移住させられたためです。美しい島で起きた「戦争マラリア」の悲劇は、あまり知られていません。当時を知る人や、次世代に伝えようとする人たちを取材しました。

沖縄県石垣市に住む山里節子さん(85)は、かつて母とともに罹患(りかん)した「戦争マラリア」の経験者だ。

石垣島や竹富島、有人島として日本最南端の波照間島などからなる八重山諸島。戦争中、沖縄本島のような米軍の上陸はなく、空襲など戦争による直接的な犠牲者は178人だった。一方で、マラリア原虫を媒介するハマダラカが多くいる山間部への避難によって、住民にマラリア感染が爆発的に広がり、3647人が命を落とした。

山里さんが最初に山間部へと避難したのは、1945年4月のことだ。市街地への空襲が激しくなり、祖父が山に避難所となる小屋を建て、そこに身を寄せた。すると、母と山里さんが突然高熱で倒れた。

「熱が出ると骨の髄から寒くて寒くて、母と抱き合って寝ていました。避難小屋に寝具はなく、上から服をかけてもらった。脾臓(ひぞう)が腫れておなかがぱんぱんに膨らみました」

マラリアに感染すると、高熱や頭痛、嘔吐(おうと)などの症状が出て、治療が遅れれば死に至ることもある。八重山では4種類のマラリア原虫が確認されており、三日熱マラリアと致死率の高い熱帯熱マラリアが流行した。

当時、マラリア治療には「キニーネ」という薬が用いられたが、手に入らなかった。数日後に山里さんは解熱したが、母はどんどん悪くなった。祖母と自宅に戻っていたところに届いたのは、母が亡くなったという知らせだった。

「まだ7歳で、その時は母の死の意味がよくわからなかった。戦争さえなければ、マラリアにかからなければ、死ぬことはなかったと思うと悔しい」

その後の6月1日、今度は日本軍からさらに奥地の山間部への避難を命じられた。日本軍が指定した避難場所は渓流沿いに建てられた小さな小屋で、一つ屋根の下に20~30人が身を寄せた。周辺にはハマダラカが多く生息していた。

薬は民間人に行き渡らず、人々は蚊をよけるためにフーチバー(よもぎ)をいぶしたり、民間療法として搾り汁を飲んだりするしかなかった。

劣悪な環境に空襲も重なり、山里さんたちはなんとか避難小屋を脱出したが、祖父がマラリアにかかり、終戦直後に亡くなった。高熱に苦しんだ末の死だった。「戦争になったとき、軍隊は住民を守らない。私は身をもって知っている」と山里さんは静かに憤る。

那覇市に住む山根安行さん(92)も、石垣島で戦争マラリアに苦しんだ一人だ。15歳だった1945年6月、軍による避難命令を受けて山間部へ避難。その後、母とともにマラリアに倒れた。医者はおらず、薬もなく、母はそのまま亡くなった。

母は亡くなる1週間前に「おまえは死んではならない、叔父さんに助けてくれるよう頼みなさい」と山根さんに告げた。

「母が亡くなって、叔父に知らせに行きました。自分も骨と皮のような姿で、近所だけど杖をついて行った。叔父家族に受け入れてもらわなかったら、僕も道に倒れて死んでいたはずです」

周囲でもマラリアにかかった人が次々に亡くなっていた。お墓がいっぱいで埋葬が追いつかず、山根さんも亡くなった親族の遺体を畑に埋める手伝いをした。叔父の義理の母にあたる人で、戸板にござを敷いて運んだ。3年後に掘り出して、洗骨し、遺骨を納めたという。

「本当に地獄でした。戦争マラリアは間違いなく人災です」

山根さんは涙をにじませながら、「戦争マラリアは八重山のつらい歴史で、話さない人も多かった。でもいま、世の中が危うい状況になってきて、また戦争のにおいがする。いまこそ語らなければと思います」

戦争マラリアでは住民3万1千人のうち半数超がマラリアにかかり、1割強が亡くなった。最も罹患率の高かった波照間島では、患者は住民の99%、死者は3割だった。

終戦後、官民と米軍当局が連携してマラリア対策を進め、1962年にようやくマラリアが一掃された。

こうした歴史を後世に伝えようという動きもある。

八重山民謡の第一人者、大工哲弘さん(74)は、八重山からマラリアがなくなって60年となった昨年、「マラリア撲滅の歌」を収録した。

マラリア廃絶をめざして活動する認定NPO法人マラリア・ノーモア・ジャパンの依頼を受けたもので、戦後に対策が進められる中で啓発に使われた曲を復刻、ミュージックビデオとして公開された。

石垣市生まれの大工さんだが、戦争マラリアについて周囲の人たちが語るのを聞いたことはほとんどなかった。撲滅の歌を歌うにあたり、体験者を訪ね改めて話を聞いてきた。

八重山には、自分の思いを即興で歌に乗せる習慣がある。「苦しければ苦しい時ほど、人々は歌を歌ってきた。戦争マラリアを過去のものにせず歌でつないでいくことは、重たいけれどやりがいがある」と話す。

「マラリア撲滅の歌」の歌詞には「マラリア病がある故に 島の光はかげるなり」とある。その後、「草木のしげきジャングルに ナタカマ振るう男の子あり」など、蚊の対策をする様子が盛り込まれる。

大工さんが歌詞の中で好きなのが、マラリアを克服し「かくて文化に栄あり」と締めくくるフレーズだという。「八重山は、民謡をはじめ文化の豊かなところ。戦争がなく、マラリアの危険がない島でいなければ、文化も栄えることはできない」

大工さんに協力を依頼したマラリア・ノーモア・ジャパン理事の長島美紀さんは「戦争マラリアの歴史には、今につながる教訓がたくさんある」と語る。

「戦争という危機的な状況の中では、市民には戦闘による被害だけでなく、健康を奪われるという連鎖的な問題も発生する。今起きているウクライナ侵攻にも通じる話です」

戦争や紛争の下では、食料不足による栄養不良によって健康を損なったり、衛生状況が悪化することで感染症になったりするリスクが高まる。さらに、精神的な不安にも陥るなど、人々の健康への影響は計り知れない、と長島さんは指摘する。

また、マラリアは今も世界で年間60万人以上が命を落としている病気だ。アフリカやアジアの一部で流行が続き、2030年までに根絶させることが国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも含まれる。「戦争マラリアの歴史を知り、世界のマラリアの問題にも目を向けてもらえたら」と長島さんは語る。

八重山でマラリアが一掃(ゼロマラリアが達成)された過程に注目するのは、蚊が媒介する感染症の研究者、琉球大の斉藤美加助教だ。

2021年に、ストーリーマップ「八重山のマラリア史」を公開。子ども向け絵本「ヤキーヌシマの物語」を作製し、教育現場などで役立ててもらおうとデータを公開している。

戦後、八重山には米軍によってマラリア薬「アテブリン」が大量に持ち込まれた。連合国軍総司令部(GHQ)のもとで八重山民政府が誕生し、衛生部がマラリア対策を担った。行政の長と衛生部の部長には、地元の科学者が就いた。

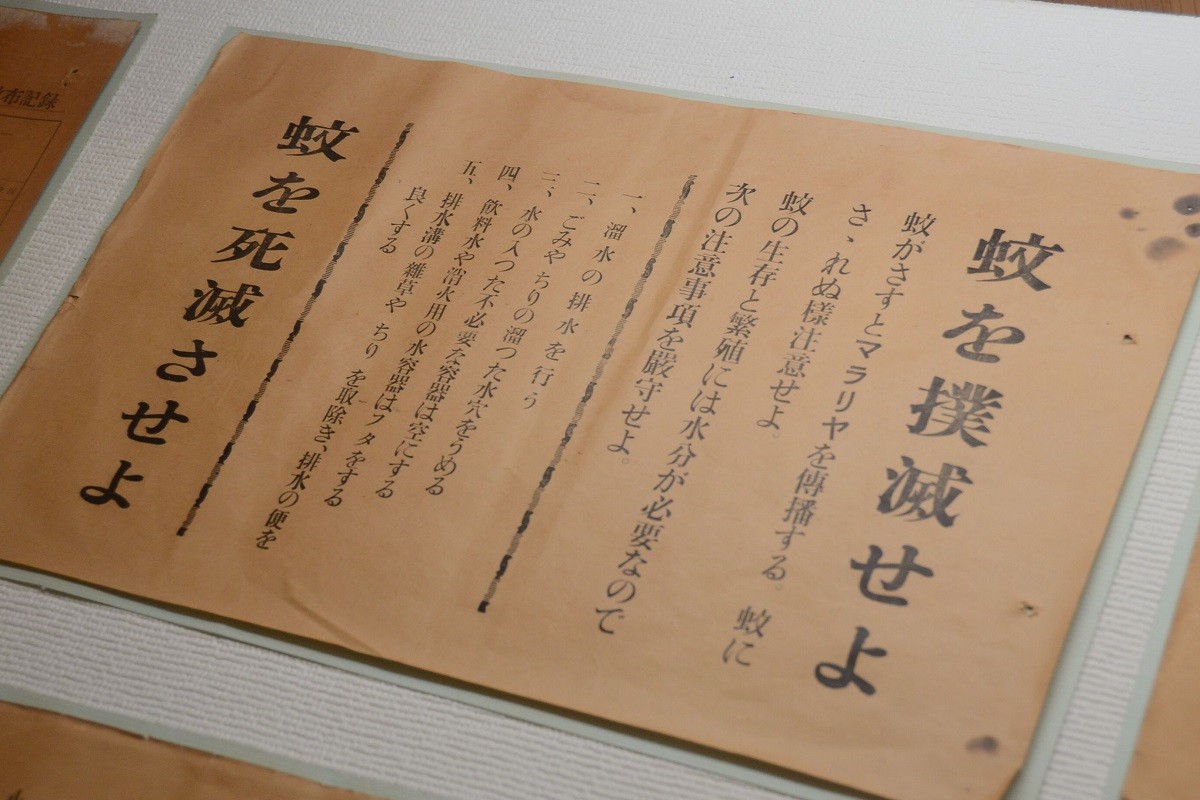

行政や医療機関による大がかりな計画のもとで、ハマダラカの分布調査や疫学調査が行われ、薬剤の散布や予防投薬を徹底。住民もそれに協力した。

1950年代には入植者を中心にマラリアが再燃したが、GHQから専門家が派遣され、当時では最先端となる世界保健機関(WHO)の戦略に基づく対策が取られた。

「科学を理解するリーダーのもとで科学的根拠に基づく対策が取られ、それに住民が協力する。これは時代を問わず感染症対策としてとても重要なことです」と斉藤さんは語る。

「ゼロマラリアを達成していなかったら、子どもが安心して外で遊ぶこともできず、観光地として発展することもなかった。感染症の排除は地域の社会や経済に大きく影響します」

貧困も、マラリアと大きく関係すると斉藤さんは指摘する。「今マラリアに苦しむ地域は貧困にも苦しんでいますが、かつての八重山もそうでした。しかし、八重山の人々は諦めることなく、マラリアに挑み続けました。その姿勢と行動を伝えていきたいです」