![]()

なぜ現地に受け入れられない 苦い経験を経て前へ進む中国の対外援助

一帯一路を含め、大型インフラの印象が強い中国の対外援助。だが、近年は「小さくて美しい」事業に力を入れているそうです。日本で研究する東京大学特任助教の汪牧耘さん(33)に背景を聞きました。

![]()

一帯一路を含め、大型インフラの印象が強い中国の対外援助。だが、近年は「小さくて美しい」事業に力を入れているそうです。日本で研究する東京大学特任助教の汪牧耘さん(33)に背景を聞きました。

かつて中国で最も貧しいと言われた貴州省出身。汪牧耘さんは、中国の大学で漢方薬を学び、日本でもその道を歩むつもりだった。が、国際開発学の師と出会い、この世界にのめり込んだ。東京大大学院で執筆した博士論文をもとに「中国開発学序説 非欧米社会における学知の形成と展開」(法政大学出版局)を出版。そして、国際開発機構がこの分野で大きな貢献をした研究に贈る2024年度「国際開発研究 大来賞」を、外国人として初めて受賞した。日本から見る、中国の国際援助とは。

──中国の対外援助は、国会議事堂やスタジアムなどの大型「ハコもの」をつくるというイメージが強くあります。そもそも、中国にとって対外援助とは何でしょう。

中国政府にとっての対外援助の意義は、その時々の国際社会の潮流や中国国内の政治・経済情勢によって姿を変えてきました。その源流としてよく語られるのは、1950年代初頭に北朝鮮やベトナムに対して行った軍事支援です。

第2次世界大戦後、日本が経済協力においても「平和国家」という自己像を映し出していたのに対し、中国共産党政権は戦後の国民党との内戦(1946~1949年)を経て、建国後もアメリカによる経済封鎖やイデオロギー対立の渦中で、軍事を含む多角的な援助を社会主義陣営から受け入れつつ、また供与してきました。

なかでもソ連の存在感は圧倒的でした。

1949年の中華人民共和国誕生から中ソ関係が冷え込む1960年代初頭までの間に、ソ連は中国と300を超える援助事業の契約を結び、1万8千人以上の専門家を送り込んだと推計されています。

軍事、工業、鉄道といった産業開発にとどまらず、国家計画や政治・経済構想、さらには大学教育の構築に至るまで、ソ連の影響が中国社会全体に行き渡っていたのです。同時に、中国はソ連専門家の高い滞在費負担や鉱物資源の共同開発など、代価を支払うことになりました。

──そうしたソ連方式を中国は続けたのですか。

中国の対外援助はソ連から大きな影響を受けつつも、それと異なる路線を探ってきました。

特に1960年、ソ連が突如として対中援助を打ち切った後、中国はソ連主導の国際分業体制を搾取的なものとして批判するようになりました。1964年、アフリカ諸国を訪問した周恩来首相が発表した「対外援助8原則」は、現在も中国の援助政策を語る上で重要な指針として引用されています。

この原則で強調された被援助国の「平等互恵」「独立自主・自力更生的発展」や「専門家の特別な待遇は許されない」の理念には、経済制裁や協力停止という苦い経験を通じて得た教訓が反映されているのではないかと考えられます。

──中国にはアフリカ援助のイメージがあります。

1955年に開催されたバンドン会議を契機に、中国の対外援助はアジアの近隣国だけではなく、独立を求めるアフリカ諸国へと広がりました。この動きは1970年代半ばまでに拡大し、(タンザニアとザンビアを結ぶ)タンザン鉄道もその時期の産物です。

国内では飢饉や文化大革命の嵐が吹き荒れる中でも、国家予算の7%以上(1973年)を対外援助に注ぐという、経済合理性ではなく革命外交の政治性が色濃い時期でした。

毛沢東の死後、援助資金の削減、改革開放政策との接合、そして貿易や投資と緊密に連携する対外援助の姿が浮かび上がってきました。1990年代に入ると、中国政府は中国輸出入銀行の設立(1994年)など、一連の体制改革に着手しました。

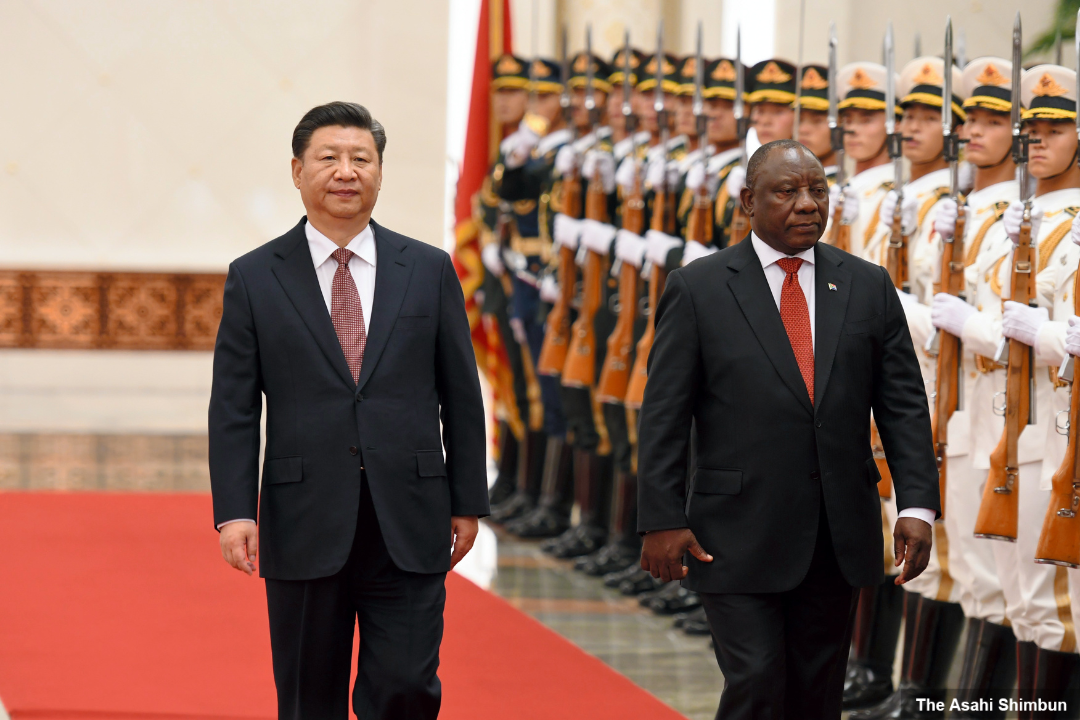

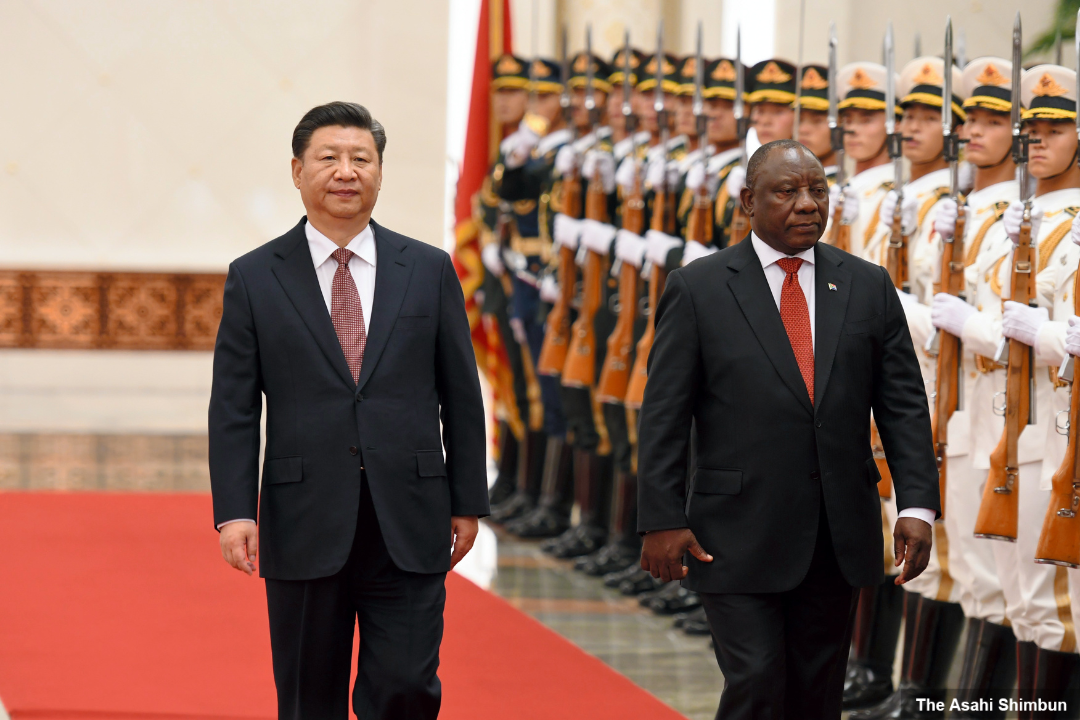

中国の対アフリカ援助が、世界から広く注目されるようになったのは2000年代以降です。特に(中国とアフリカの首脳が集まる)「中国アフリカ協力フォーラム」の設立は、アフリカにおける中国の存在感を高める一因となりました。その現象には対外援助の枠組みを超えた中国の商人や企業の海外展開も見逃すことができません。

──中国の経済力が急速に強まった時代ですね

私は、2008年の金融危機が、中国人の意識を変えたターニングポイントになったと思っています。

世界が景気回復に苦しむなか、中国は4兆元(当時の換算で約57兆円)を景気対策として投じて経済をいち早く立て直し、国際的にも評価されたと中国人は感じました。その後、2010年代に入り、一帯一路を通じて世界のインフラ整備に乗り出しました。

2018年には日本の国際協力機構(JICA)にあたる中国の国際発展協力署(CIDCA)も設立され、中国国内でも対外援助に資金を注ぐんだというサインだと受け止められました。

──学術的にも、こうして研究が進み始めたのですか。

2010年代以降、国は本気で対外援助をやるんだという流れが出てきてから、国際政治や経済の専門家たちが国際開発に関心を持ち、研究する人が増えました。最近の傾向だと、大学に「地域研究(区域・国別研究)」という学位がつくられ、一帯一路に貢献する分野として期待されています。

これまで語学を学ぶ学科はありましたが、それぞれの国に長期間滞在して社会や文化を理解する地域研究は弱い分野でした。相手の国に行くのに、その国のことを知らなければうまくいかないという認識が高まった結果でもあります。

──中国政府が、一帯一路を進めていることとも関係がありますか。

あると思います。

これまで対外援助で相手国に入り、いいことをしているはずなのに、なぜ地元の人たちは(中国を)受け入れてくれないんだろうという思いがありました。モノを造って(建物などの)鍵を渡して終わりという従来のやり方ではなく、やはり文化や社会、現実的にどんな需要があるのかを理解しなければいけないという考えが強まりました。

地域研究は、国際的な視野に立って働く人材を育成するための教育でもあります。同時に、全国の大学に地域研究の学科や地域研究センターがつくられているのは、一帯一路に関連してホットな分野だから予算が付きやすいという側面もあります。

──援助する側の中国と、受け入れ側との認識にギャップがあったと。

中国からすると、政府の権限は強いので、政府同士がちゃんと話をすればいいという考えが強かったと思います。

政府間で合意すれば、どう実施するかはその国の政府の問題であって、民間に干渉して交渉するというマインドはあまりなかった。だから、政府間のプロジェクトなのに、現地に行くと環境破壊だとか人権侵害などと反対されるのはどういうことかとびっくりするんです。

そうした経験を経て、貸す側にも責任があるんじゃないのか、現地の事情にも配慮しなければいけないと意識され始めたのだと思います。

──中国の振るまいとして、相手国の市民に受け入れられていないケースが多いのはなぜでしょう。

ラオスへの援助での私の経験からいうと、現地に適応しようとしていないケースが多いと感じます。

例えばその国の言葉を学ばず、中国人同士で中国語をしゃべり、現地の文化を知らなくても中国人のつながりだけで行動する。これを現地の人から見ると、中国人は搾取しに来た、ただ貿易をして、資源が欲しいんだ、地域のコミュニティーにも貢献せず、興味がないと思われてしまいます。

中国で地域研究が広がっているのは、中国を自己認識するためでもあります。世界、他者を知らずして、中国の自己像は描けません。中国を世界の中でどう位置づけるかは、根本的に多くの人が共有している問題意識だと思いますし、どういう認識でグローバル化を語っているのか知性的にも挑戦だと思います。

──汪さんの著書には、中国国内の貧困対策事業をラオスなどでも実施していると紹介していました。最近の中国の援助方式に変化はあるのでしょうか。

急激な変化というより、比重が変わってきています。

2021年、中国政府は「小さくて美しい(小而美)」アプローチを掲げました。インフラ事業や資源採掘、中国人労働者を大勢連れて行くといったやり方ではなく、人々の生活の質や福祉の向上に直接貢献する、より効果的な援助への方向転換が著しくなっています。

技術支援やソフト面での援助が目玉になります。

中国の対外援助資金は2019年以降、少しずつ減り始めました。従来の経済利益を考えずに進めるプロジェクトを支える体力がなくなってきたとも言われています。また、多額のお金を出しても、中国の好感度が思うように上がらなかったという事情から、生活に根ざした小さなプロジェクトの方が効率がいいと評価されているのが近年注目されている変化です。本でも紹介したラオスの貧困解消事業は、そのパイロット事業ともいえます。

──対外援助は、日本と競合することもあるのではないですか。

港湾や鉄道建設といったインフラ事業では、日中間に限らず、程度の差こそあれドナー(援助国)間の競争は自然に生じるものです。インドネシアのジャカルタ―バンドン間の高速鉄道プロジェクトの受注競争はその例といえます。

また日中の協力でいうと、日本の対中ODA(政府の途上国援助)はすでに終了しましたが、中国科学技術省の技術援助プログラムなどでは中国政府がお金を出して、JICAの仲介によって日本の企業と組んで、日本の強い分野で事業展開するといった連携事業も続いています。

防災、環境保全、気候変動対策、そして感染症対策といったグローバルな課題に目を向ければ、日本と中国には互いの長所を生かし合う協力関係が不可欠です。

日中が、現地の視点に立って補い合える関係になれると、一番望ましいと思います。省庁や企業の個別利益にとどまらない領域では、両国がそれぞれの強みを生かした協働が望ましいだけでなく、すでに現実の場面でもそのような協力が芽生えています。

──トランプ米政権は対外援助を担う米国際開発局(USAID)の解体を進め、世界の援助の現場は混乱しています。日本や中国はどうするべきでしょう。

1961年に設立されたUSAIDの急激な解体は、それに携わる職員やNGOスタッフの失業、医療・保健をはじめとする援助現場の一時的な混乱と被害にとどまる問題ではありません。たとえ今後、USAIDが担った機能が他の組織で部分的に復活したとしても、その間に、失った命、信頼、組織のノウハウや人のつながりは戻ってきません。

一方で、カンボジアにおける地雷除去団体への寄付をトランプ政権が凍結して以降、中国や日本、オーストラリアが資金提供を通じて、活動を支える動きも出ています。日本や中国などが、新しい規範をどう考えて、新たなメカニズムづくりに貢献していけるのかについて期待したいと思っています。