![]()

「上から」ではなく 同じ目線で解決策の共創を:アフリカと私

第9回アフリカ開発会議(TICAD9)を前に、アフリカ大陸に情熱を傾ける人たちに、その経験や思いをつづっていただきます。第1回は、GENERYSの菊地稔さんです。

![]()

第9回アフリカ開発会議(TICAD9)を前に、アフリカ大陸に情熱を傾ける人たちに、その経験や思いをつづっていただきます。第1回は、GENERYSの菊地稔さんです。

今年8月、アフリカの開発課題をテーマにした国際会議「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)が横浜で開かれます。冷戦終結後、アフリカに関する関心が薄れつつある中、日本政府の主導で1993年に始まったTICADは、日本とアフリカ諸国がともに行動する場として、30年以上たった今も続いています。地理的、歴史的、文化的には決して近いとは言えないアフリカですが、かの地に魅入られ、起業や支援、交流などの活動を重ねている人たちは確実に増えています。世代を超えた交流や協働を進める企業「GENERYS」の分科会の一つ、アフリカワーキンググループ(AWG)は、こうした人たちのネットワーキングの場となっています。TICAD9に向け、AWGとそのプライベートグループ参加メンバーに、「アフリカと私」というテーマでアフリカとの関わりや寄せる思い、将来の夢などを書いていただきます。第1回は、AWGの創設者でリーダーである菊地稔さんです。

私は商社に入社後、最初の10年弱は中近東地域向け発電プラント関連業務を担当し、「中東族」と自負していました。その後、東南アジア、南米向けの農業・建設機械販売、北米向けの映画のレーザーディスク販売、北米からの自衛隊向けヘリコプター輸入などを担当し、アフリカでのODA(政府の途上国援助)案件にかかわる仕事に就いたのは1990年代後半からでした。

アフリカへの初出張はタンザニアの村落で、給水用の井戸掘り案件でした。現場に行く道すがら、ポリタンクを持って水くみに行く女性や子どもたちを大勢見ました。水源が遠く、たどり着く前にのどが渇き、路肩の水たまりのにごった水をすくって飲む光景と、それでも明るい人々の笑顔にショックを受けたことを今も鮮明に覚えています。

その後、完成した井戸から透明な水が湧き出て、それを喜ぶ村人たちや子どもたちを見て、こちらは涙がボロボロと出ました。それが私がアフリカにはまったきっかけでした。

ルワンダでジェノサイドが発生した1994年の2年後に難民キャンプ向け給水案件調査に携わったことも、大きな衝撃でした。そんな時代を知る私からみると、今のルワンダの発展ぶりは隔世の感、まさにアフリカの奇跡です。

ジンバブエでは下水処理場を建設しました。しかしメンテナンス不足や政情の悪化などがあり、有効に活用されなかったのは残念でなりません。ウガンダやマラウイでは職業訓練所や農業機械のトレーニングセンターの建設案件調査などを行い、ケニアやガーナでは、ごみ処理場建設案件、中央アフリカやチャドなどでは井戸掘り案件、セネガルやニジェールでは地方給水案件などに携わりました。

モーリタニアの砂漠のど真ん中では井戸掘り案件に携わりました。ホテルなど無くて、放置されたさびだらけの空のコンテナに寝泊まりしました。モーリタニアでの水産調査船供与案件では、現地の船員が日本で教育を受け、真新しい船を操舵(そうだ)しながら母国へと向かいました。その航海を見送ったことを覚えています。

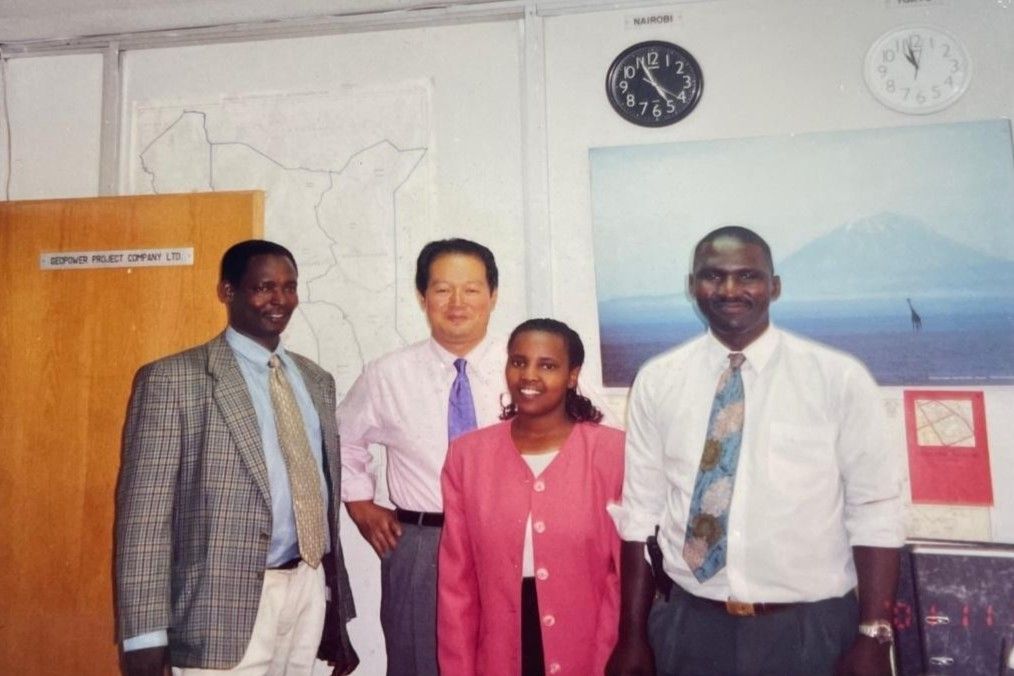

アフリカ54カ国のうち、約半分を巡回していましたが、2001年からはケニアの地熱発電所建設のために設立したSPC(Special Purpose Company)の社長として、家族とともにケニアに赴任しました。

電力会社や役所との日々の折衝のため、事務所はナイロビ市内に構え、地熱発電所の現場であるナイバシャのオルカリアには週に1~2回、四輪駆動車で通っていました。建設現場は広大な国立公園の中にあり、キリンやシマウマがウロウロしていました。まずは整地から始めましたが、先住民族のマサイの人たちから「獲物の動物が減ったので補償してほしい」とクレームを受けました。地元の人たちといざこざが起きて矢が飛んできたこともあり、マサイの人たちを護衛として雇いました。

この事業はなかなか設計通りに工事が進まず、紆余(うよ)曲折という言葉通りの苦労の連続でした。それだけに、引き渡し式でスイッチのキーを回し、発電が確認できた瞬間、ケニア人や工事関係者と肩を抱き合って号泣しました。

当時のナイロビの日本人会コミュニティーは数百人程度で、頻繁に情報交換したり、家族づきあいをしたりしました。今でも家族づきあいが続いていて、そんな関係性がアフリカへの思い入れを強くしているのかもしれません。

アフリカというと「貧困、不安定」といったネガティブな印象を持っている方が多いように思います。そういった側面が今でもあることは事実ですが、「ナイロビの市内にも猛獣が出るのか?」と真顔で聞かれるなどすると、残念に思います。援助とか支援とか、「上から目線」でアフリカをとらえるなど、アフリカの「今の姿」を知らない方も少なくありません。まずは、アフリカの様々な国への理解を深めて欲しいと思います。

日本では人口減少と少子高齢化が進んでいますが、平均年齢が20歳以下のアフリカ諸国は、今後も人口増加が見込まれます。世界銀行の予測によると、2050年には世界の人口の4人に1人が「アフリカ人」になるとされています。私たちシニア、ミドル世代の子どもや孫がアフリカの人たちと結婚したり会社の上司がアフリカの人だったりすることが普通になる時代が、20年後には確実に到来します。

ヨーロッパの国数は数え方に諸説ありますが、EU加盟国27カ国を含め約50カ国。アフリカ54カ国はそれよりも多い一方で、国内総生産(GDP)の格差は非常に大きく、また首都圏と地方村落の貧富格差も大きい状況は当分続くと思われます。南アフリカやエジプトのように、すでにヨーロッパやアジアの国を超えている国もあります。原油や鉱物資源の豊富な国もあります。アフリカ大陸の54カ国を十把一絡げで「アフリカとは?」と語ることには、そもそも無理があるのです。

昔のように、日本が援助国の目線でアフリカ全体をとらえるのではなく、同じ目線で「共創」を目指さなければ、日本の豊かな未来は望めません。

私は定年後、嘱託で業務を続けましたが、入社40年の節目であった2023年、サラリーマン生活を卒業しました。

定年を間近に控えたころ、「GENERYS」という、ユース・ミドル・シニア世代の異世代間交流や協働を通じて、社会課題解決や事業価値創出の「共創」を目指すコミュニティーに参加しました。GENERYSでは、興味や関心を通じてさまざまなメンバーが、分科会・ワーキンググループを作っています。私はその一つとして、5年前にアフリカワーキンググループ(AWG)を創設してさまざまなイベントや情報発信をしています。GENERYSのAWGは今、200人を超える大きなメンバーシップに成長しました。

アフリカという切り口で、日常ではつながりにくく、悩み事や情報収集などで対話する機会が少ない異世代の人たちが、それぞれの得意分野を生かし、弱みを補完し、アメーバのように世代を超えてつながりを広げています。

アフリカに出ていったり、アフリカで苦労したりしているスタートアップのユース(Youth)と、様々なスキルと経験をお持ちの多種多様なシニア(Senior)、そして、両極の世代をつなぐための発電(GENERate)役としてのミドル、それぞれが同じ目線で課題に取り組むことで予期せぬ化学反応が起きています。

個々では解決できなかったことや社会課題に立ち向かうことで「共創」の具現化を引き続き目指したいと思います。