![]()

女性たちが秘めた情熱と力 無知を教えてくれた大陸:アフリカと日本

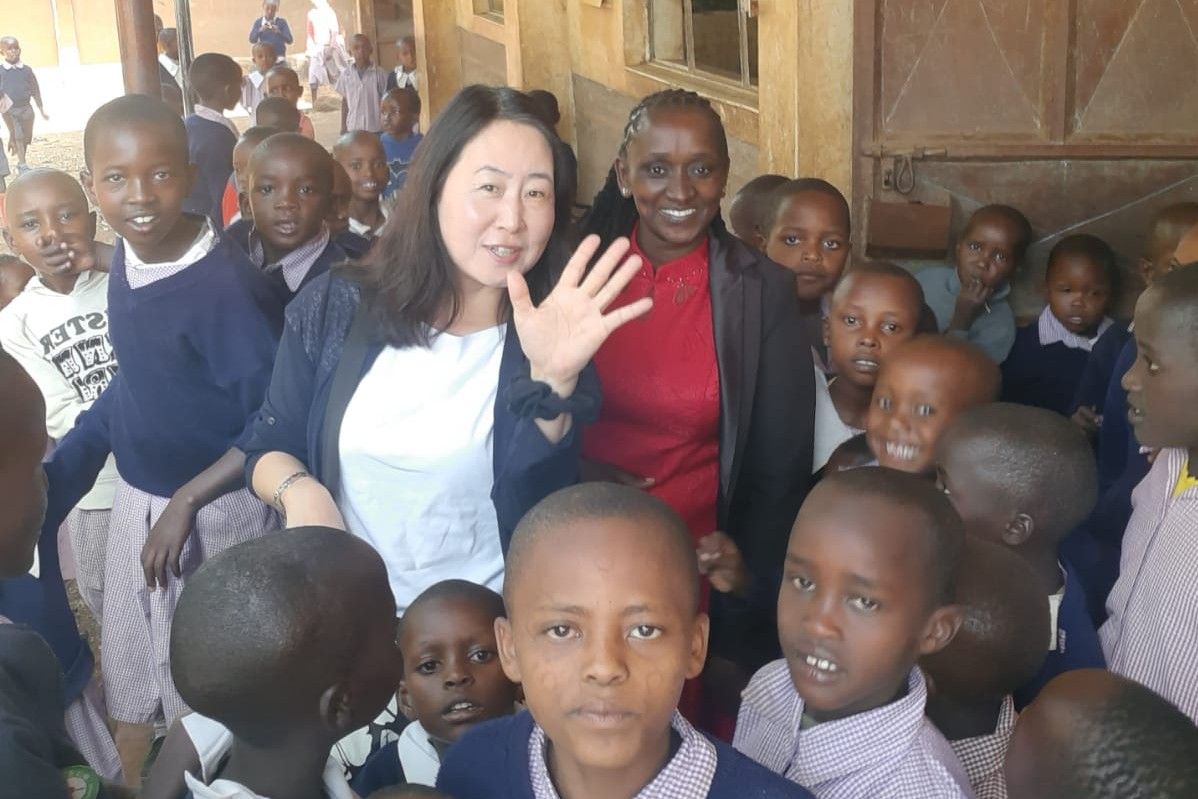

TICAD9を前に、長年アフリカ大陸に向き合ってきた専門家の皆さんのコラムを連載します。第4回は、国際基督教大学教授の西村幹子さんです。

![]()

TICAD9を前に、長年アフリカ大陸に向き合ってきた専門家の皆さんのコラムを連載します。第4回は、国際基督教大学教授の西村幹子さんです。

with Planetでは、8月に横浜で開かれる「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)を前に、「アフリカと日本」と題した専門家によるコラムを掲載しています。これまでの歩みを振り返りつつ、なぜアフリカと関わるようになったのか、アフリカの現状や未来、日本との関係をどのように捉えているのか、提言も交えながらつづっていただきます。第4回は、国際基督教大学教授で、アフリカ教育学会会長の西村幹子さんです。

アフリカとの出会いは、国際協力事業団(現在の国際協力機構)のジュニア専門員として国際協力の現場に派遣された1998年のことだ。当時26歳。現場に出るにはまだ若いし、何も分かっていなかった私にこのようなチャンスが巡ってきたのは、1990年にタイのジョムティエンで開催された「Education for All(万人のための教育)」世界会議を受けて、日本政府が長年、内政干渉として避けてきた基礎教育分野の支援に本腰を入れ始めた時期であったからだ。「貧しい子どもたちに教育の機会を与えたい」。そんな情熱に突き動かされて選んだ職だった。

ケニアとウガンダに教育分野の企画調査員(ODAのプロジェクトを発掘・形成調査する仕事)として1年間派遣されると決まった時、両親は心配し、毎朝、食卓にウガンダ内戦に関する新聞記事を置いた。「今日こそは派遣を断ってくるように」と言わんばかりだったが、私は聞く耳をもたず、意気揚々とまだ見ぬ地、アフリカに出かけた。

派遣されたウガンダとケニアで目にした光景は、想像していた「助けなければならない国」ではなく、「色々なことを学ばせてくれる国」だった。

政府の人たちと仕事をする中で、ふた言目には出てくる、「あの人は~民族だから」という言葉。国ではなく民族としてのアイデンティティーが強く、国としてのまとまりを欠く姿に「まったく、公共の意識が不足している」と傲慢(ごうまん)なコメントを吐いた私に、思慮深いケニア人の同僚が何も言わず、そっとある資料を手渡してくれた。それは、アフリカ教育史に関する資料をまとめたファイルだった。

そこには、外部勢力によって引かれた国境、植民地政府下における分断統治の中で起きた人種と民族間の教育機会の不平等、独立後も教育機会が政府の公職や社会的地位の上昇のための民族間闘争に利用されてきた歴史がつづられていた。私はこれを読んで、「なんと無知で傲慢だったのだろうか」と猛省し、それからは課題を解決しようとする前に、課題を理解することが重要だという立場で必死に様々な人に助言を求め、資料を読み、情報収集をした。

その後、開発コンサルタントとなり、さらに研究者になった。アフリカでこれまで仕事のために訪ねた国は、ウガンダ、ケニア、タンザニア、マラウイ、ニジェール、セネガル、エジプト、チュニジア、南アフリカ、ガーナ、モロッコの11カ国。今も、アフリカの人々から教えられることは多い。

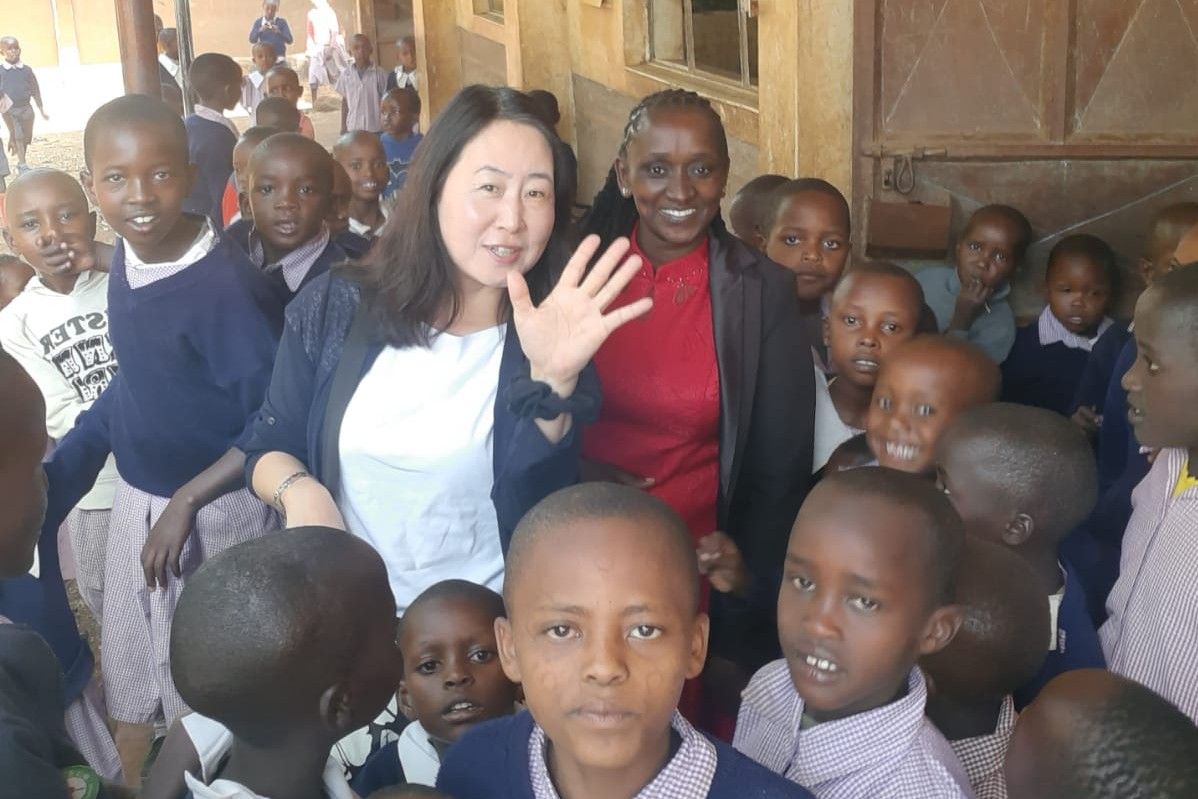

ここでは、私が2013年から12年間、調査やプロジェクトで通い続けているケニアの先住民族のマサイの村でのエピソードをいくつか紹介し、私自身がいかにアフリカで、アフリカの人々に育ててもらったか、そして学び続ける楽しさを知ったかについて書きたいと思う。

ある時、ケニアのマサイの村で、障害や貧困のために学校に通えない子どもたちの教育機会に関する調査をしていた際、村人から投げかけられた言葉がある。「障害は能力がないこととは違う」、そして「読み書きができないことは無知とは違う」。また、別の村人に、伝統的な成人通過儀礼(13~15歳頃、村の長老たちからマサイの伝統、社会生活のルールを学び、割礼を受ける)で何を学ぶのかを聞いたところ、「儀礼では、いかによきコミュニティーの一員となるかを学び、学校ではいかによい職に就くかを学ぶ」という答えが返ってきた。学校教育における学びが、学びのすべてではない。学校教育を前提として人の能力を測ること自体の傲慢さと限界に気づかされた言葉である。

また、ある時は、世帯調査をしていて、児童の親に年齢を尋ねたところ、玄関先で5分くらい待たされ、出生カードを持ってきたと思ったら、「私の年齢を計算してください」と言われ仰天したことがある。よく聞くと、マサイの人々にとって年齢は重要ではなく、一緒に成人儀礼を通過するグループとして、「年齢」という概念を構成していた。世帯調査の情報を見ると、誰もが平等に年を取るはずなのに、若返ったり、年齢が変わらなかったりする子どもがいる。これは親が年齢を重視しておらず、記憶が曖昧(あいまい)なために発生する現象である。

私たちが当たり前と思っている情報は、実は当たり前ではなく、一見単純に思われる情報も、社会文化的な文脈を理解しないと、理解したり分析したりすることはできないということを学んだ。

アフリカには多くの諺(ことわざ)がある。私の好きなものに「もしあなたが早く行きたいなら、一人で行きなさい。もしあなたが遠くへ行きたいなら、みんなと一緒に行きなさい」がある。共同体意識の強さは、民族の中に根強い。私は日本のNPOのメンバーとしてケニアで教育プロジェクトを実施したことがあるのだが、雇ったマサイの女性に恐れ入ったことがある。

彼女は、高校まで出た後、少し働いて専業主婦になったが、コミュニティーの役に立ちたいとプロジェクト・スタッフの公募に応募してきた。公募にすると、学歴が高く職歴もあり、転勤もいとわない先住民族キクユの男性の応募が多くなる。プロジェクトはマサイの村で実施していたのでマサイ語の話せる人、しかも女子の早期妊娠や早婚の課題もあったので女性を雇いたかったが、なかなか適任者が見つからない。そんなところへ応募してきた彼女だが、職務経験が少ないのでどうしようかと迷った。しかし、村のために役に立ちたいという熱意に引かれ、雇うことにした。すると、毎朝、誰よりも早く事務所に来て、パソコンのタイプの方法を練習し、2、3カ月の短期間で文書を作成し、データをインプットできるようになった。

人事面談の際に、彼女の働きぶりをほめると、「うれしいですが、私は村のマサイのすべての女性が幸せにならない限り、幸福感を得られません」と涙を流した。「まったく公共の意識が不足している」とコメントした20年前の自分が心の中で彼女にわびながら、もらい泣きした。

自分自身が女性であることが、アフリカの研究や開発プロジェクトにおいて役立つこともある。アフリカ諸国で女子が小学校を退学する理由で最も多いのは、早期妊娠と早婚であることをご存じだろうか。国連が人権侵害と認定し、国の法律では禁止されている女性性器切除(FGM)も、多くの地域ではいまだ水面下で行われている。家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス)も多く、相続について、慣習法では女性に土地所有を認めない場合もある。

このような状況下で、私が調査者として学校や世帯を訪ねると、女性たちが話を聞いて欲しい、とやってくることがある。ある時、世帯で実施する学力調査にボランティアとして参加した若者たちがその後、村で果たす役割にどのような変化があったかを知るためにグループ・インタビューをした。

男性たちは、職を得るのに良い経験になったことや、課題解決の役に立ったことなどを自信たっぷりに話したのに対し、女性たちは、蚊の鳴くような声で自信なさそうに答えていた。ある女性は「自分はマサイ語が流暢(りゅうちょう)だということに気が付きました」と言った。私が「マサイ語はあなたの母語ではないですか」と問うと、「はい、そうです。でも、私は一度も人前で話したことがなかったのです。特に長老や男性の前で自分が話をすることができたことで、自信がつきました」と小さな声で言った。まさに、女性のエンパワーメントを目撃した心境であった。

このグループには、他の女性と異なり、男性たちと同じように自信をもって目を輝かせ、自分がいかに女性のロールモデルとしての役割を果たせるかを語るジャネットさんという女性がいた。女性にも多様性があるということを認識して、宿に戻ったところ、なんとジャネットさんが1人で私を待ち構えていたのである。

自分の話を聞いて欲しいと、24年間の人生について2時間くらいかけて語った。FGM、ドメスティックバイオレンス、村における女性の立場、自らのシングルマザーとしての経験など、本当にたくさんのエピソードを教えてくれた。その後も、彼女の招きで、多くの女性たちがやってきて、頭や身体にある夫に受けたむち打ちの痕(あと)を見せてくれたり、女性たちが担っている教育費の捻出(ねんしゅつ)の方法、早婚の避け方などを教えてくれたりした。そして、「同じ女性として外に声を届けて欲しい」と言われた。

私が想像していた「貧しい地域アフリカ」は、実際には、知恵と示唆に富んでいた。いかに自分が無知であるかを教えてくれる場所であった。同時に、そこに住む人々と共に学び続ける楽しさを教えてくれる。日本でもジェンダー格差が顕著であるが、日本のジェンダー格差との共通点を見つけて意気投合したり、お互いに打破する方法を考えたりして励まし合う。私もエンパワーされる。そんな経験を積み重ねている。

もっと多くの若い人たち、そして女性にぜひアフリカに足を運んでほしい。新しい自分の発見、そして共通の課題に取り組むチャンスにつながり、自分も元気になること間違いないからである。