![]()

希望か絶望か 問われているのは私たちの「目」:アフリカと日本

TICAD9を前に、長年アフリカ大陸に向き合ってきた専門家の皆さんのコラムを連載します。第1回は、特派員経験もある立命館大学国際関係学部の白戸圭一教授です。

![]()

TICAD9を前に、長年アフリカ大陸に向き合ってきた専門家の皆さんのコラムを連載します。第1回は、特派員経験もある立命館大学国際関係学部の白戸圭一教授です。

日本が真ん中にある世界地図では、アフリカは最も西に位置する大陸です。日本から遠い地域にもかかわらず、長年アフリカ大陸と向き合い、より良い関係づくりや課題解決に尽力してきた日本人研究者や実務家は多くいます。with Planetでは、8月に横浜で開かれる「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)を前に、「アフリカと日本」と題した専門家によるコラムを掲載します。これまでの歩みを振り返りつつ、なぜアフリカと関わるようになったのか、アフリカの現状や未来、日本との関係をどのように捉えているのか、提言も交えながらつづっていただきます。第1回は、新聞社の特派員経験もある、立命館大学国際関係学部の白戸圭一教授です。

「アフリカ大陸へ君も行かないか! 野生動物とロマンの宝庫へ! 隊員募集中」。こんな文言の書かれた怪しげなビラを私が立命館大学(京都市)のキャンパスに貼り出したのは、35年前の1990年4月のことだった。

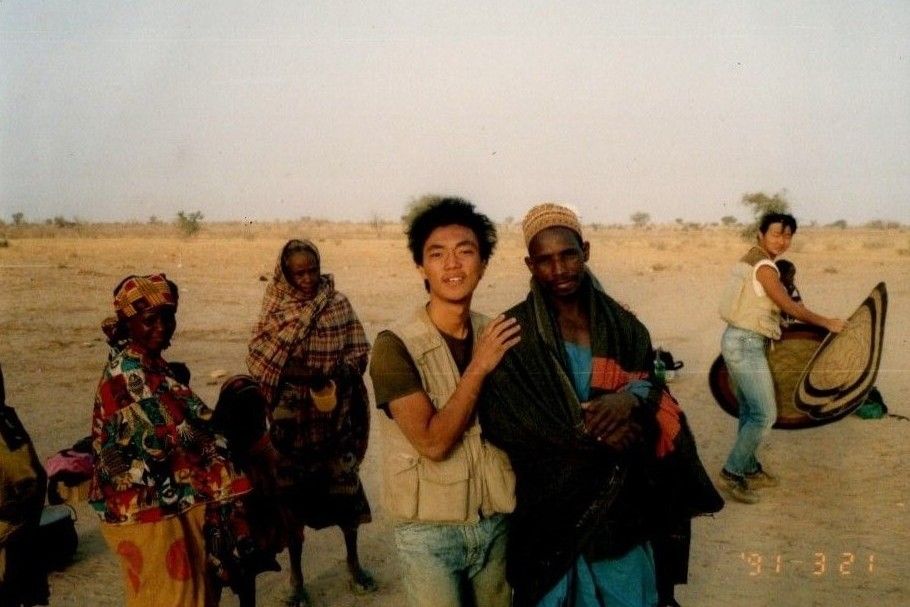

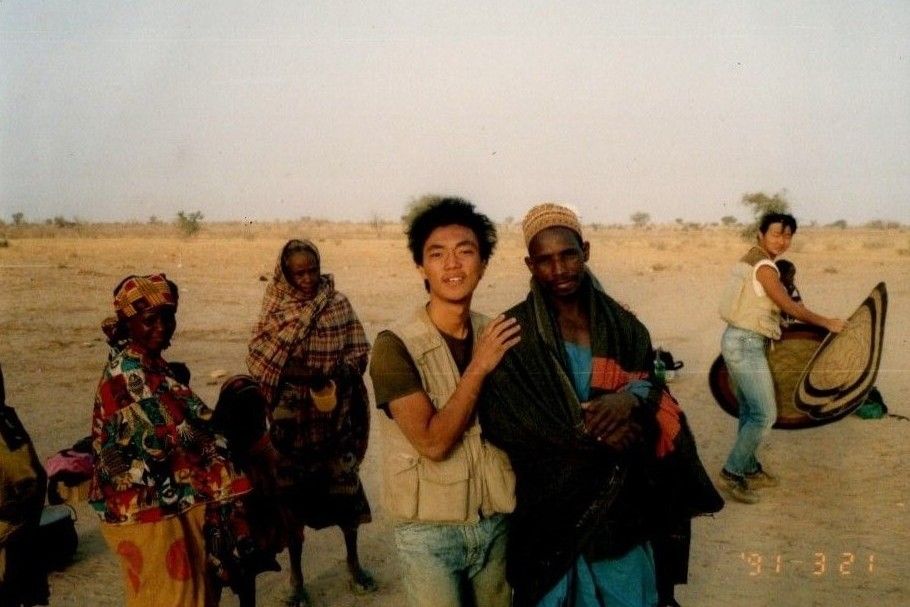

当時、大学の探検部に所属していた私は、アフリカを「探検」したいとの衝動に駆られ、ビラを貼りだして部外から仲間を募った。1年後の1991年2~4月、仲間と計6人で西アフリカ・ニジェールの半砂漠地帯にテントを張り、人々の暮らしぶりをビデオカメラで撮影し続けた。帰国後に映像を45分間のドキュメンタリーとして編集してみたところ、テレビ朝日グループが設立したケーブルテレビ向け放送局「衛星チャンネル」の「フリーゾーン2000」という番組が映像を放映してくれた。

調子に乗った私は、ニジェールでの体験を400字詰め原稿用紙300枚に書き下ろし、京都市に本社を置く「かもがわ出版」に持ち込んだ。すると、同社は立命館大学探検部編という形で『アフリカはいつもハッピー』という本を出版してくださった。この学生時代の一連の体験が、私にとってアフリカとの最初の出会いであった。

ニジェールへ行く前の私は、アフリカについて何も知らないに等しかった。そもそも「未開な」アフリカを「探検」するという設定そのものが、今風に言えば「上から目線」の時代錯誤な発想だったとも言えよう。当時の私は、報道と学校教育からアフリカに関する情報を得ていた平均的日本人の一人であり、「アフリカと聞いて思いつくことを五つ挙げよ」と言われれば、思いつくのは「飢餓」「貧困」「紛争」「未開」「野生動物」だった。私にとってアフリカの人々は「気の毒な人々」であり、援助、救済、教育の対象だったのである。

しかし、電気もガスも水道もない半砂漠での体験によって、私のアフリカ観は大きく揺さぶられた。40度を超える酷暑と極限の乾燥に苦しみ、マラリアや下痢で私も仲間も次々と倒れていく中、ニジェールの村人たちはたくましく、そして優しかった。極限の自然環境を生き抜く知恵と技術をふんだんに持ち合わせ、未熟な私たちに根気よく接してくれた。

終わってみれば、助けてもらい教育されたのは私たちの方だった、という拭い難い実感があった。かもがわ出版から上梓(じょうし)した『アフリカはいつもハッピー』との書名には、善意の美名の下に「援助」を振りかざし、アフリカの人々を上から見下ろしてきた自身のアフリカ観への反省の念を込めていた。

ところが、である。ニジェールから帰国後、大学職員に連れられて京都市内の記者クラブに出向き、複数の新聞社から取材を受けた。生まれて初めて新聞記者と話す緊張を抑えながら、私は厳しい自然環境に巧みに適応しながら生きる人々のたくましさに感動したという話をした。だが、記者たちは巧みだった。私との会話の中に「砂漠化の様子はどうでしたか」「やっぱり彼らは貧しかった?」といった質問をさりげなく差しはさんでくるのである。

そこで、私が「ええ、まあ」などとあいまいな答えをしたのが悪かった。私たちの活動を紹介した翌朝の新聞各紙には「立命館大 学生探検部、進む砂漠化目の当たり」といった見出しが並んでいた。記者たちは「問題山積なので援助が必要」というアフリカ認識の枠組みを再強化するのに好都合な事実を私の言葉からつまみ出し、「平和ボケしていた日本の若者がアフリカの深刻な状況に衝撃を受け、国際協力の必要性に目覚めた」という、どこにでもありそうな「美談」を仕立て上げたのだった。

今思い出しても腹立たしい体験だが、この体験をきっかけとして、私の中に「私たちはアフリカの社会をどのように捉え、認識すればよいのか?」という問題意識が芽生えた。そして最終的にこの問いについて考察することは、私にとって生涯のテーマとなっていく。とはいえ、その時は、私自身がやがて新聞記者、大学教授として人々にアフリカについて伝える側になるとは夢にも思わなかった。

ニジェール遠征を機にアフリカについて深く学びたいと考えた私は、1993年4月、立命館大学大学院国際関係研究科修士課程に進学し、南部アフリカの政治を研究していた佐藤誠教授の指導を仰ぐことになった。アパルトヘイト(人種隔離)政策が終焉(しゅうえん)を迎えつつあった南アフリカ共和国(南ア)の政治を研究対象に定め、1993年8月から翌年3月まで、南アの最大都市ヨハネスブルクに住み込んだ。

その頃、日本の国際協力NGOの老舗的な存在である日本国際ボランティアセンター(JVC)がヨハネスブルクに駐在員事務所を開設したばかりだったので、JVCのボランティアとして貧困層住民の職業訓練プロジェクトを手伝いながら、南ア政治に関するフィールドワークをさせてもらったのである。

醜悪な人種差別体制の瓦解(がかい)とネルソン・マンデラが黒人初の大統領へと歩みを進める劇的な展開に、若い私は興奮した。探検部時代の書籍執筆や番組制作の体験も相まって、私は歴史上の出来事を間近で観察・報道できる記者を志すようになった。

修士課程修了後の1995年4月、毎日新聞社に記者として入社し、鹿児島、福岡、東京で計9年間勤務した。大学以降の人生で最もアフリカから離れた時期だったが、ニジェールと南アでの数々の鮮烈な体験が忘れられず、毎秋に社内で実施される異動希望調査には「アフリカ勤務」と回答し続けた。これと並行して、書籍や論文に目を通したり、勉強会に参加したりしながら細々とアフリカとの接点を維持し続けた。もし、本稿の読者の中に若い方がおられたら、胸に秘めた夢や希望を安易に諦めないで欲しいとお伝えしたい。

会社は私の希望をかなえてくれた。2004年4月、毎日新聞ヨハネスブルク特派員として南アへの赴任命令が出た。サハラ砂漠以南アフリカに毎日新聞記者は私一人だったので、私は大陸中を駆け回った。各国の大統領・閣僚から市井の人々、急速な経済発展を遂げる大都市から泥沼の紛争地までを取材して回り、ヨハネスブルク駐在は2008年3月までの4年間に及んだ。それでも、これまでに訪れたアフリカの国は25カ国に過ぎず、アフリカ54カ国の半分に満たない。

帰国後は政治部と北米総局(ワシントン)で計6年勤務したが、その間にもアフリカに関する単著を上梓し、新聞以外の媒体でアフリカ諸国の情勢に関する記事を執筆し続けた。

2014年4月に総合商社の三井物産が出資している三井物産戦略研究所へ転職し、アフリカ諸国の政治経済情勢を専門的に調査する仕事に就いた。かつて「貧困」「紛争」の代名詞であったアフリカは経済成長の時代を迎えており、ビジネスの最前線における調査には、記者時代とは一味違う醍醐味(だいごみ)があった。研究所に4年間務めた後、2018年4月に立命館大学国際関係学部教授に就任。学部、大学院の双方で「アフリカ研究」の講義を担当している。

こうして30年以上にわたって学生、新聞記者、ビジネスリサーチャー、大学教員としてアフリカに関わり続けてきた私は、「アフリカの今」を取材・調査するだけでなく、「私たちはアフリカの社会をどのように捉え、認識すればよいのか?」について考え続けている。

2009年に私が上梓した『ルポ資源大陸アフリカ 暴力が結ぶ貧困と繁栄』(東洋経済新報社)は、巨大な格差が内戦や犯罪を生み出すアフリカ各地の様子を報告した書籍だが、これを読んだ読者は、アフリカの将来について悲観的にならざるを得ないだろう。

一方、2019年に私が上梓した『アフリカを見る アフリカから見る』(ちくま新書)は、アフリカ経済のダイナミックな成長の様子を活写した書籍である。これを読んだ読者は、アフリカの現状と将来に希望を抱くように思う。

一体、アフリカの将来は明るいのか、暗いのか。ポイントは、どちらの本に書いてある内容も「事実」であり、作り話ではないという点だ。アフリカ各地に存在する無数の事実の中からどの事実を選んで伝え、どの事実をそぎ落すかによって、アフリカは「希望の大陸」にも「絶望の大陸」にも見えるのである。

かつてアフリカに貧困や紛争があふれていた時代の我々のアフリカ認識は、とりあえず悲観論に立脚しておけばよかったとも言えよう。気の毒なアフリカ。明るい将来が見えないアフリカ。だから援助が必要なアフリカ。34年前に私を取材した新聞記者たちは、こうしたアフリカ認識の枠の中に事実の方を無理やり押し込んでおけばこと足りた。

だが現在、アフリカ諸国が様々な矛盾を抱えながらも経済発展を遂げつつあることで、アフリカのどのような側面に着目するかによって、アフリカは問題だらけの大陸にも希望あふれる大陸にも見えるようになった。つまり、そのどちらに目を向けるかは結局、アフリカを外から見ている私たち次第だということだ。問われているのはアフリカの将来が悲観的か楽観的かということではなく、私たちの「アフリカを見る目」そのものである。TICADのような機会を捉え、「アフリカを見る目」を磨いていきたいと思う。