![]()

蚊をもって蚊を制す デング熱をめぐる都市国家シンガポールの挑戦

蚊が媒介するデング熱に、シンガポールは国を挙げて長年取り組んでいます。近年ではバイオテクノロジーの活用も。対策の現場をお伝えします。

![]()

蚊が媒介するデング熱に、シンガポールは国を挙げて長年取り組んでいます。近年ではバイオテクノロジーの活用も。対策の現場をお伝えします。

東南アジア、マレー半島の南端に位置する都市国家シンガポールは、1965年の独立以降、国際金融や物流の拠点として目覚ましい発展を遂げてきた。一方で、蚊が媒介する感染症、特にデング熱への対策に、国を挙げて長年取り組んでいる。東京23区をわずかに上回る約728平方キロメートルの国土に604万人が暮らし、人口密度は世界で2番目に高い。高層住宅が密集する都市構造に加え、赤道直下の高温多湿な気候が、蚊の繁殖や感染拡大のリスクをさらに高めている。近年では、最先端のバイオテクノロジーを活用し、蚊の生態そのものを制御する取り組みにも積極的に乗り出している。対策の現場を取材した。

デング熱対策を牽引(けんいん)するのは、政府機関の国家環境庁(NEA)だ。感染症対策に加え、廃棄物や大気汚染、公衆衛生、気象情報など、幅広い分野の実務業務を担い、「国民の日常を守る」役所と呼ばれる。そのホームページを開くと、大気汚染の最新データ、24時間の天気予報とともに、デング熱の新規感染者数がトップに表示されている。デング熱の感染状況が、政府、そして住民にとって身近な関心事であることを示している。

デング熱は、デングウイルスを持つ人を吸血したネッタイシマカやヒトスジシマカに、人が刺されることで起きる急性感染症だ。数日間の潜伏期間を経て、突然の高熱や頭痛などの症状が見られ、重症化すると、命に関わることもある。(デング熱について、長崎大学の専門家に聞いたインタビューはこちらから)

シンガポールでは、他の東南アジア諸国と同様に、1960年代からネッタイシマカが媒介となるデング熱の流行が始まった。ただその後の流行は、他国とは異なる傾向を見せた。1970年代に入り、デング熱の症例が大きく減少したのだ。

その理由について、デューク・シンガポール国立大学のデング熱専門家、ウイ・エン・ヨン教授は、経済成長に伴う都市開発が急速に進む中、公衆衛生が大きく改善し、蚊の生息環境に大きな変化が生じたことを挙げる。政府による効果的な蚊の駆除対策もあり、他の東南アジア諸国では3〜4年ごとに流行が繰り返されていたのに対し、シンガポールでは1975年から1980年代後半まで、ほとんど流行が起きなかった。

しかし、1990年代に入ると状況は一変し、シンガポールでも5〜7年ごとにデング熱の流行が見られるようになった。ウイ氏は「シンガポールは、自らの成功の犠牲者となった」と言う。

「1975年から1990年の間、デング熱の症例は極めて少なかった。そのため、この期間に子ども時代を過ごした世代は、感染経験がないまま大人になった。蚊の数が長年抑えられてきた結果として、自然感染によって免疫を獲得した人が国民の中で少なくなってしまったのです。そのため、ひとたびデングウイルスが国内に持ち込まれると、感染しやすい人が多く存在するという皮肉な状況が生まれてしまった」。それ以来、「次の大流行がいつ来るか、警戒が必要な状態が常に続いている」とウイ氏は話す。

この10年間でも、感染の波が見られ、2020年と2022年には感染件数が3万件を超える記録的な流行が起きている。

政府は手をこまねいていたわけではない。デング熱の拡大を阻止するため、NEAは、地域コミュニティーと連携し、強力な対策を講じてきた。具体的には、覚えやすくて実践しやすい手順をつくり、対象を絞った公衆衛生啓発キャンペーンを実施している。これらの手順は「B-L-O-C-K」と「S-A-W」と呼ばれている。

「B-L-O-C-K」は、蚊の包括的な封じ込め対策を指し、住民自らの行動により、暮らしの身近にある蚊の繁殖源を減らすことを目指す。具体的には「植木鉢の固まった土を崩す」(Break)、「植木鉢の受け皿を持ち上げて水を捨てる」(Lift)、「バケツをひっくり返し、縁をふく」(Overturn)、「花瓶の水を交換する」(Change)、「屋根の排水溝をきれいに保ち、殺虫剤を置く」(Keep)といった五つの行動を勧奨し、感染を遮ること(BLOCK)を呼びかけている。

一方、「S-A-W」は、個人や家庭における感染予防に焦点をあてたキャンペーンだ。「自宅周辺の暗い場所に殺虫剤を噴霧する」(Spray)、「虫よけをこまめに塗る」(Apply)、「長袖・長ズボンを着る」(Wear)といった対策を呼びかけている。

またNEAは、ソーシャルメディアなどを通じて、ネッタイシマカがもたらす深刻な健康リスクを強調し、その大きさにかかわらず、命の危険を及ぼす可能性がある、というメッセージを広めている。

蚊が繁殖しにくい環境を整えたり、予防を呼びかけたりする従来の取り組みに加え、最近、国内外から注目されているデング熱対策が、自然科学の知見やバイオテクノロジーを積極的に活用した「プロジェクト・ボルバキア」だ。高層ビルが密集する熱帯の都市環境において、自然に存在する細菌の力を借りて、蚊の個体数そのものを減らすという、野心的な目標を掲げる。

ボルバキアは共生細菌の一種で、ハエやチョウ、アリなど、多くの昆虫が自然に感染している。昆虫の半数に感染しているとも言われ、宿主(ウイルスが寄生する相手の生物のこと)の生殖システムを操作する能力を持つことで知られている。

デングウイルスを媒介するネッタイシマカに、ボルバキアは本来存在しない。しかし人工的にボルバキアに感染させたオスが、非感染のメスと交尾すると、できた卵が孵化(ふか)しないことがこれまでの研究で分かっている。また感染した蚊の個体内で、デングウイルスの増殖を阻害する働きがあることから、 デングウイルスに感染したメスから生まれた蚊が人を刺しても、ウイルスの伝播(でんぱ)能力が低下しているため、感染を防ぐ効果があるという。

NEAは、こうした特徴に着目し、ボルバキアに感染したオスの蚊を人工的に大量飼育し、デング熱の発生が多い地区を中心に定期的に放出するプロジェクトを2016年から実施している。野生のメスの蚊とボルバキアに感染したオスの蚊との交配でできた卵が孵化しないことから、蚊の繁殖が抑えられ、デング熱の感染率を下げることを目指している。放出されたオスの蚊は人を刺さず、数日で寿命を迎える一方、殺虫剤は使わず、遺伝子組み換えも行っていないため、安全性の高さや環境負荷が小さいことが特徴だ。また人はボルバキアに感染しない。

2016年10月から翌年1月までのパイロットフェーズでは、ボルバキアに感染したオス蚊の生態を見極めることに主眼を置き、実施地区は3カ所に限定、効果や影響、課題などを探った。改善を重ねながら、対象地域を段階的に広げ、放出方法なども変えてきた。最新フェーズでは、放出対象を、国内の全世帯数の35%近くにあたる58万世帯が居住する地域に拡大された。

現在、プロジェクトで街に放たれるオスの蚊は、国内2カ所の施設で大量に「生産」されているという。そのうちのひとつ、NEAの施設を訪ねた。

シンガポール中心部から北に10キロほど離れたアンモキオ工業団地の一角に研究所はあった。ビルの6階にある施設を、環境保健研究所(EHI)のシニア・サイエンティスト、デン・ルー氏の案内で訪れた。

「研究所というよりは、工場みたいなものです」。デン氏は歩きながら、こう話した。内部は、繁殖や成長の段階に応じて、部屋がいくつも分かれており、さまざまな機器や機材が置かれている。多くは機械化され、ガラス越しに見える限りでは、働いているスタッフの数は少なかった。

まずボルバキアに感染したネッタイシマカの成虫の入るケージが並べられた部屋を見せてもらった。デン氏によると、約40個のケージに、それぞれ1万2500匹の蚊が入れられているという。交尾し、多くの卵を産んでもらうため、メスはオスの2~3倍ほど多いという。1週間あたり2400万個の産卵があるものの、生産工程でのロスなどがあり、最終的には500万匹のオスの蚊が毎週生まれている。

卵は集められ、紙の上に置かれて、保管される。乾燥に比較的強いと言われ、2カ月経ってからでも孵化するという。デン氏は「ここでは、高い孵化率を維持するため、5週間以内の新しい卵だけを使っています」と話す。

次の部屋には、40のトレーが入る育成ラックが並んでいた。卵は、水がはられたトレーに移される。水に浸すと、まもなく孵化し、数時間ごとには幼虫が泳ぎだすという。一つのトレーには2万6千匹の幼虫が収容可能で、その数は自動カウンターで確認できる。成長に適した温度や湿度などの管理や、魚粉などでつくった高タンパクの液状の餌は、日ごとに自動で供給されている。幼虫は、160時間(7日間)かけてさなぎになるまでここで過ごす。

さなぎになると、トレーから水を自動で排出し、金属フィルターを使って「収穫」する。プロジェクトで放出するのはオスだけなので、さなぎを性別で分ける作業が必要になる。デン氏によると、ネッタイシマカのさなぎがユニークなのは、メスがオスよりも20~25%大きいことだという。この特徴に着目し、オスだけが通り抜けられる大きさの目のふるいを備えた分離装置に、オスとメスのさなぎを一緒にし、水流と光の条件を操作することでオスだけをより分けている。

ただし成長度合いによって大きさが微妙に異なるため、まずAI(人工知能)を活用したスキャナーでロットごとにさなぎのサイズを測定したうえで、オスの大きさに合わせたふるいを選び、分離装置にセットすることで、99.9%以上の正確さで選別ができるという。メスの混入率は0.1%以下だが、野生に放出されると、通常の繁殖が行われるため、選別後のさなぎに低線量のX線を照射し、不妊化する。

仕分けされたオスと不妊化されたごくわずかなメスのさなぎは、放出のための筒型の容器に充塡(じゅうてん)される。48時間ほど容器の中で過ごし、成虫に変態させてから、現場で放出される。1日に最大で5千から6千の容器を準備することができ、ボルバキアに感染したオスの蚊を週あたり500万匹を放出することが可能だという。

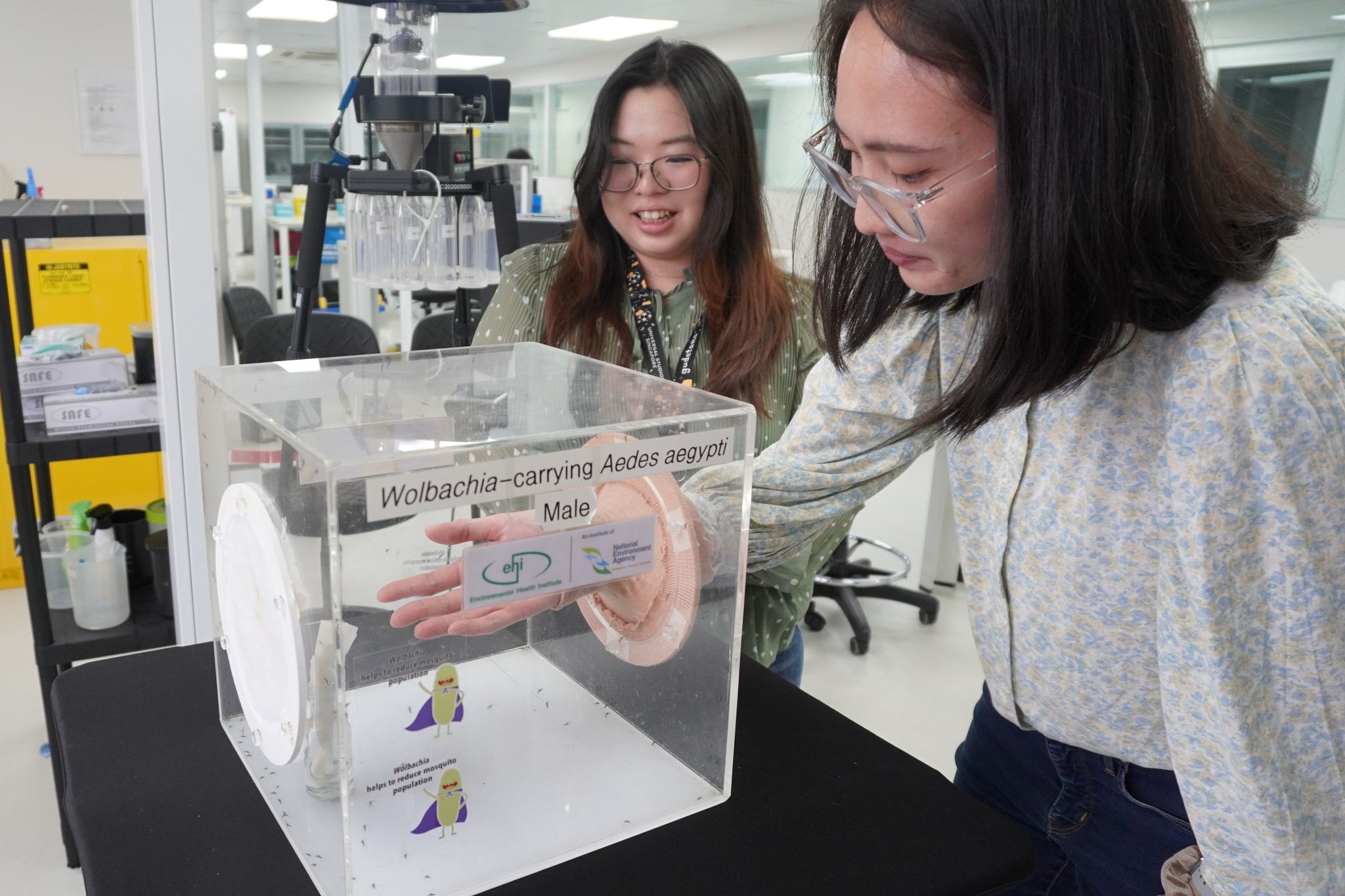

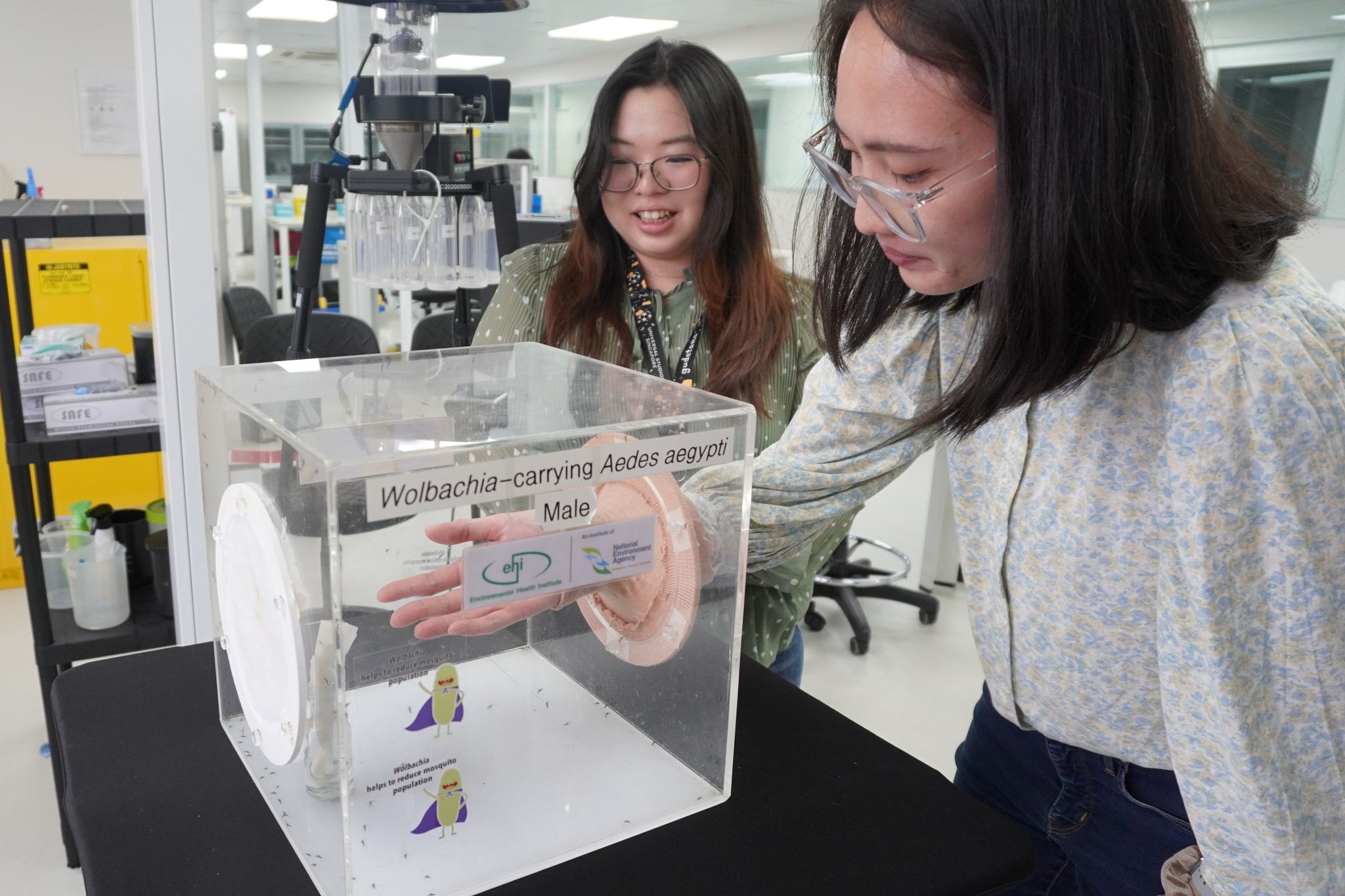

この施設は、一般にも公開されている。「オスの蚊がまったく血を吸わないことを知ってもらい、蚊の放出に安心感を持ってもらうため」(デン氏)、ボルバキアに感染したオスの蚊が入ったケージに手を入れて、来場者に体験してもらう展示も用意されている。

施設で人工的に生産・収穫された、ボルバキア感染蚊がどのように放出されているのか。プロジェクトの対象地域での作業に同行した。

シンガポール中心部から東へ地下鉄で30分あまり。チャンギ国際空港にもほど近いベドック地区は、政府が建設した高層住宅が立ち並ぶ住宅街だ。朝7時過ぎに訪ねると、広場では住民らが運動にいそしんでいた。14階建ての503号棟で待っていると、かごを持ったNEAの職員が時間通りやってきた。

カゴの中には、直径3センチ、長さ25センチほどの円筒形の容器が14本あった。それぞれの容器には、さなぎから羽化したばかりの、ボルバキアを持つオスの蚊200匹が入っている。

メッシュのふたをスタッフが外すと、蚊は勢いよく飛び出していく。数匹が容器に残っていることを確認すると、メッシュの底の部分から息を吹き込み、一匹残らずに放出させる。

NEAによると、感染したオスの蚊の放出は週2回実施される。蚊は明け方と夕方に活動が活発になる。夕方は住民の帰宅する時間となるため、生活に配慮し、人があまり屋外にいない早朝の時間帯を選ぶという。

蚊の放出とともに、もう一つ大切なスタッフの業務に、高層住宅の数カ所に置かれている、蚊の「捕獲用わな」を回収することがある。産卵直前のメスの蚊を捕獲するため、中には吸引剤を含む水と、雨にも耐える耐水性の粘着シートが置かれている。「わな」で捕まえた蚊を、1匹ずつ回収し、デングウイルスやボルバキア感染の有無などを調べるという。デン氏によると、定期的に実施することで、ボルバキア対策の効果やデング熱流行の兆候をつかむという。

NEAによると、この10年間の成果はきわめて有望で、プロジェクトの対象地域では、ネッタイシマカの個体数が80~90%減少し、デング熱の感染リスクを約75%下げる効果が実証されたとしている。また対象地域に隣接する地域でも、放出されていない地域と比べ、デング熱に感染する可能性が45%低いという。こうした結果を受け、NEAは、2026年までにシンガポールの全世帯の半数にあたる80万世帯の地域にボルバキアを持つオスの蚊を放出する計画を明らかにしている。