![]()

消えるペルーの熱帯氷河 枯渇する水源、伝統の祭りにも影響

世界の熱帯氷河の9割以上が存在するアンデス山脈。しかし氷河は気候変動などにより縮小し続け、人々は水不足に苦悩しています。写真家の林典子さんが取材しました。

![]()

世界の熱帯氷河の9割以上が存在するアンデス山脈。しかし氷河は気候変動などにより縮小し続け、人々は水不足に苦悩しています。写真家の林典子さんが取材しました。

熱帯雨林に覆われたペルーの高地には、意外にも「氷河」がある。しかしペルーの熱帯氷河は急速に縮小しているという。気候変動が主な原因といわれるが、鉱山開発への危機感も募る。写真家の林典子さんが、解けて縮む氷河が現地の人々の暮らしに与える影響や、その解決策を模索する姿を取材した。(文中敬称略)

ペルー南東部カンチス郡。アンデス高地の先住民ケチュアの人々が暮らす集落を出発し、インカ時代からこの地域の人々に聖峰とあがめられてきたネバドアウサンガテ山を遠くに望みながら、湿地帯や急傾斜の岩場を歩き続ける。

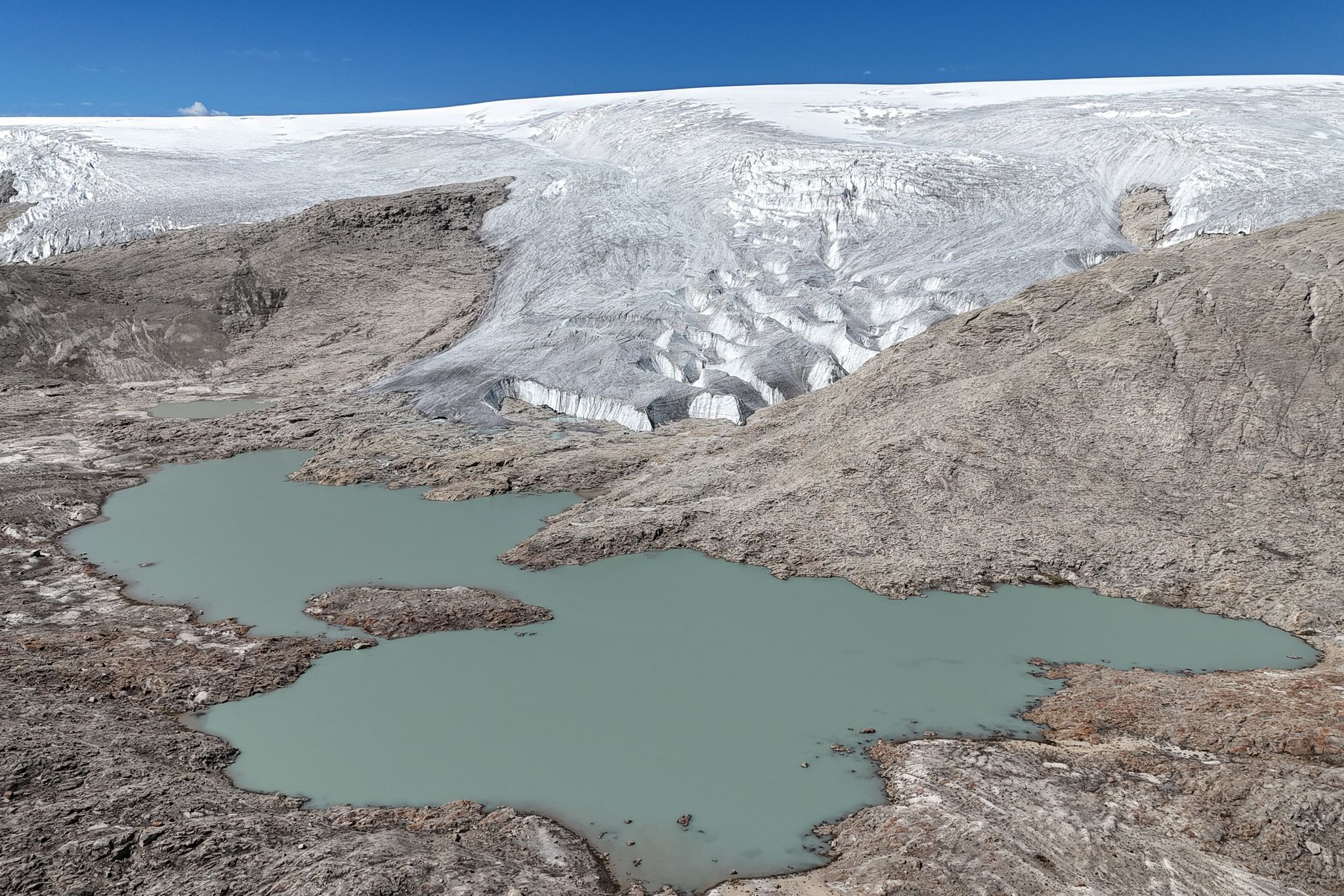

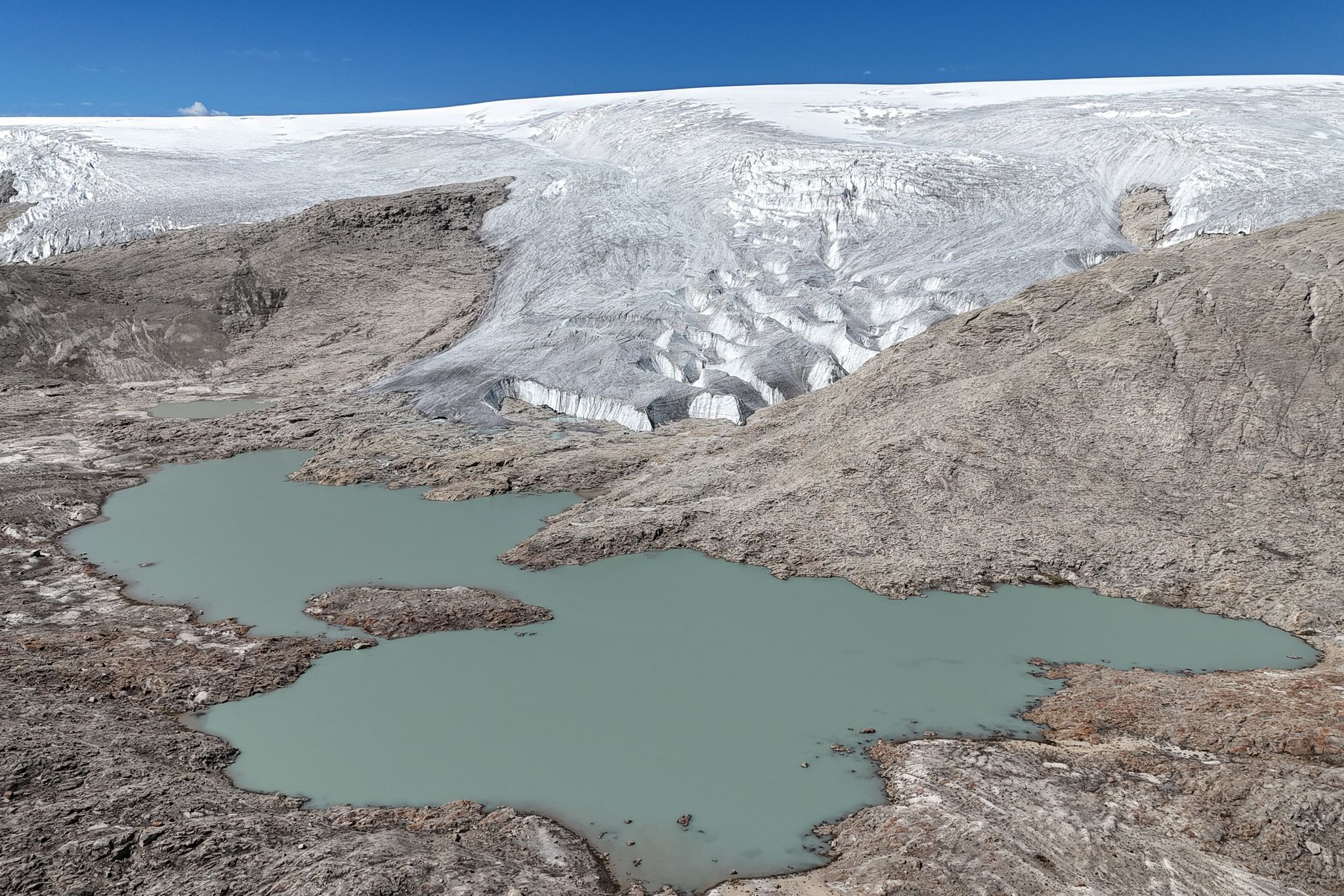

途中、アルパカや希少種である野生のビクーニャの群れにすれ違い、6時間。ようやく標高5670メートルのケルカヤ氷河の足元に到着すると、ダビド・メンドーザ(36)はその場に立ち尽くし、解けた氷河の水で出来た氷河湖を見渡した。そして、無言でひざまずくと、足元の砂を両手で掘り、そこにポケットから取り出したコカの葉と、二つのキャラメルキャンディーを置いた。続けてゆっくりと目を閉じ、アンデスの女神パチャママ(ケチュア語で「母なる大地」)に祈りを捧げた。

ダビドの目線の先には、氷壁から解けた水滴が、音を立てて氷河湖の水面に滴り落ちている。

「ケルカヤはこのふもとで暮らす私たちにとって、先祖伝来の暮らしを守るアプ(精霊)なのです」。祈りを終えたダビドはこう言うと、掘った砂を再び静かにかぶせ、その上に石を置いた。

アンデス山脈には、世界の熱帯氷河の90%以上が存在しており、その約70%を占めるペルーの氷河面積は、過去60年間の間に56%消失したといわれる。地球上で最大級の熱帯氷河のひとつである、ここケルカヤ氷河は特に速いスピードで消失しており、ペルー国立氷河山岳生態系研究所(INAIGEM)によると、1984年に65.7平方キロメートルあった氷河面積が、2023年には38.1平方キロメートルにまで縮小した。つまり、この39年の間にケルカヤ氷河の面積は42%も小さくなったことになる。

ケルカヤ山麓(さんろく)にあるコミュニティー、ピナヤで生まれ育ったダビドは、アメリカの著名な氷河学者ロニー・トンプソンが1970年代から遠征隊を結成し、定期的にここで陸地を覆う氷河の塊である「氷冠」の調査をしていることを子どもの頃から知っていた。8年前からはトンプソンのチームが来ると、ダビドは自身の馬を提供し、一緒に氷河の調査に出かけるようになった。

「2年前に彼と話をした時、この氷河はあと30年で消失する、と言われたんです。とても絶望的な気持ちになりました。氷河は気候の変化を敏感に体現しているんです」。かつては白い氷で覆われていたのに、今は茶色く乾ききった土の上を歩きながら、ダビドはこうつぶやいた。

ケルカヤ氷河のふもとの近くにある、シビナコチャ湖。この湖はこの地域の人々にとって主要な水源であり、世界遺産マチュピチュを含む、クスコ地域の大部分にエネルギーを供給する水力発電ダムのエネルギー源でもある。シビナコチャ湖の水は主に雨水と氷河の融解水からもたらされているが、「気候変動により近年の降水パターンは変化しており、シビナコチャ湖の年間貯水量はかなり減少すると予想されています」と、氷河と山岳生態系専門のエンジニアで、ペルー国立氷河山岳生態系研究所の地方事務所長のビクトル・ブスティンサ・ウルビオラは言う。これは電力の安定供給が難しくなることを意味する。

200頭のアルパカを世話するマルセラ・アイタラ(52)は、シビナコチャ湖の湖畔に建てた伝統的な石造りの家で暮らしている。シビナコチャの水はクスコ地域の重要な電力源であるが、ピナヤを含めた湖の近隣で暮らす人々はそのエネルギーの恩恵を受けることはなく、各家庭には電気が供給されていない。マルセラの自宅には、簡易な太陽光パネルが取り付けられているだけだ。この場所で生まれ育ったマルセラは気候変動を目の当たりにしてきたという。

「子どもの頃、私の家を囲む山々は1年を通して雪で覆われていたのを覚えています。でも、今は雪で覆われた山を見ることはほとんどありません。アルパカの餌場の草の長さは、以前よりもだいぶ短くなりました。気候が不安定で牧草地も縮小し、水不足も重なってアルパカの世話をするのが年々難しくなってきています」

彼女の自宅の向かいには、黒い岩肌にわずかに氷河が残るヤヤマリ山がそびえている。標高約5千メートルのこの土地では、高地での栽培が可能なジャガイモでさえ育てることはできない。そのため、この地域に暮らす約300世帯のほとんどはアルパカの飼育に頼って生活している。アルパカの毛皮の収益は1キロあたり約6ドル(950円)。成長したアルパカ1頭とじゃがいも60キロを物々交換して食料を得ることもあるという。

しかし、2021年に起きた大干ばつにより餌場の草が生えず、この地域の多くのアルパカが犠牲になり、マルセラが飼育していた20頭のアルパカも死んだ。そのため、この地域の住民の多くが、飼育しているアルパカを売って現金に換えようとしたという。予測できない気候の変化が原因で、何世代にもわたって受け継がれてきたアルパカの飼育が脅かされる危機感を持った、とマルセラは話す。

マルセラは、2年前に自宅の隣にビニールハウスを作り、アルパカの餌である草を育てるようになった。乾期の餌を補い、次に干ばつが起こる時に備えるためだ。また、アルパカが食べる草を守り管理するために自宅の周辺に広範囲に柵も設置した。以前はこの場所でビニールハウスを作る住人はいなかったというが、高地での気温上昇に適応する方法を模索した結果だ。

先述のダビドも3年前の大干ばつで、飼育していた150頭アルパカのうち30頭を失ったという。ダビドはアルパカの餌場の牧草を育てるために、雨期が始まる11月から12月にかけて、草の根の張りが弱い土地にアルパカの糞(ふん)を堆肥(たいひ)として混ぜ込み、そこに山から掘り出したアルパカの餌であるコヤを移植し、育てるようになった。この方法は祖父から教えてもらった伝統的なやり方だという。

「ケルカヤ氷河の調査に世界中から研究者が来ますが、私たちが生き残るための具体的な解決策を直接聞いたことはありません。この地域のケチュアの祖先は、昔から何度も気候変動を経験してきました。私は、先祖から受け継いだ伝統的な方法を実践することで解決策を見つけることしか、手段は残されていないと思うのです」

また、水不足に対応するためピナヤの人々は、人工的に小さなコチャ(貯水湖)を作り、雨期に雨水をためるようになった。現在ピナヤには24カ所のコチャがあるというが、4月から始まる乾期に土地が乾くのを防ぎ、動物たちの飲み水を少しでも確保するようにしているのだという。この方法は簡易的な貯水であって、気候変動への対応としてはあまりにも限定的だ、という専門家もいる。しかし、ダビドは「ここでの暮らしを続けていくために、出来ることは何でもやってみないといけないのです」と語る。

夜、山頂付近の空に輝く星が氷河の上で止まったかのようにみえる現象、「コイヨリッティ(Qoyllur Rit'i)」。

衣装をまとった巡礼者たちは木製の十字架を担ぎ、コルケプンク氷河を目指して巡礼路である急な山の斜面を歩き、祈りを捧げる。

ペルー南部、アウサンガテ地方で毎年5月の終わりから6月の初めにかけて4日間にわたり開催される、巡礼祭コイヨリッティ。ケチュア語で「雪の星」を意味する、この祭りは、アンデスの信仰とカトリックが融合し、数百年前からこの地で行われてきた。先住民にとって神聖な存在である氷河に敬意を払い、家畜の健康や豊作をアンデスの山々のアプ(精霊)に祈る。2011年にユネスコの無形文化遺産に登録され、巡礼の中心となるシナカラ山の麓(ふもと)の聖地には毎年約10万人の先住民ら巡礼者たちが集まるという。

「あの山の聖地で、私は神と一体化する感覚を味わいました。奇跡的な体験でした」。2019年から2021年まで3年連続で巡礼に参加したダビドは、こう振り返る。この地域の先住民たちにとってアンデス高地の山々というのは、神とつながることのできる神聖な場所だという。ここでは、氷は人々を浄化し、心を清める力があると信じられている。そのため、巡礼者らは氷河にたどり着くと、氷の塊を堀り、それぞれのコミュニティーに持ち帰るのが伝統だった。しかし、温暖化による氷河の後退速度を遅らせるために、氷河を切り取る伝統は2004年に禁止された。

ピナヤの中心部。ここでは電波が通じず、携帯電話が使えない。この集落で唯一、Wi-Fiがつながる場所は、ダビドの妹マリエラ・メンドーザ(31)が営む小さな商店だ。今年3月に設置をしたばかりだという。幼い頃にマリエラは父から、将来はアルパカの飼育はもうからないから観光ビジネスの道に進んだ方がいい、と勧められた。その後、クスコ市の調理専門学校で学び、2016年に故郷ピナヤに戻るとゲストハウス「ヤヤマリ」をオープンした。

「ここには雄大なアウサンガテ山脈、シビナコチャ湖などの美しい自然、300年以上の歴史がある古い教会があり、ビクーニャやピューマ、コンドルなど希少動物も多くいます。この地域の美しい自然と文化を観光客に伝えたい、という強い思いがありました」

2019年には300人の観光客が宿泊したというが、その後は新型コロナの影響もあって宿泊客は減り続け、2023年はわずか30人ほどだった。シビナコチャ湖の湖畔で生まれ、山々に囲まれて育ったマリエラは、山の氷河が年々少なくなっていくのを感じていたというが、ここ数年でより強い危機感を持つようになったと話す。

彼女はこの小さな街の将来を心配している。ケルカヤ氷河の周辺にはリチウムやウラン、銀などの豊富な鉱床資源が埋まっている。ケルカヤ氷河の東側に位置するプノー県のチャチャクニサやマクサニなどの地域では、すでに大規模な鉱山開発プロジェクトがあり、国内外の企業が採掘権を所有している。

2019年、ピナヤを含むケルカヤ氷河西側の約6万6千ヘクタールはペルー国立自然保護区局により、この地域の景観や気候変動に対する脆弱(ぜいじゃく)な生態系の保護を目的に、アウサンガテ地域保護区に指定された。しかしケルカヤ氷河東側の地域と氷河自体は、この保護区に含まれていない。すぐに採掘が始まる可能性は低いというものの、地元住民は大企業による鉱山採掘が明確に禁止されていないことを危惧している。

「採掘が行われれば、私たちのコミュニティーは汚染され、深刻な健康被害も予測されます。私はいつまでもここに住みたいと思っていますが、このままでは残念ながら、娘が大人になる頃にはピナヤで暮らすことは、できないでしょう。将来、ケルカヤ氷河が消えて、家畜の飲み水や牧草も無くなれば、アルパカの飼育に頼っているこの地域の人々は外に出ていくと思います。人がいなくなった後のこの土地は、鉱物採掘地帯になってしまうのでしょうか」。マリエラは、自宅で2歳の娘ソフィアの朝食の準備をしながらこう言った。

ここの人々は、ケルカヤ氷河の後退や雨の周期の変化、干ばつなど、地球温暖化の影響を直接受けている。彼らは伝統的な暮らしの中から解決策を見いだそうとするが、一方で不安定な気候に合わせて生活スタイルを変えて、「適応」する方法を探す必要性にも迫られている、とダビドはいう。適応には資金やインフラ整備などの技術が必要とされる。今、この氷河のふもとで暮らす人々は伝統的な生活の存続と気象変動への適応の間で揺れている。

現在、ペルー国立氷河山岳生態系研究所は、ケルカヤ地域の将来的な「ユネスコ世界ジオパーク」への認定を目指し、来年の申請へ向けて準備をしている。2015年に設立された「ユネスコ世界ジオパーク」は世界的に貴重な地質遺産の保護、それらがもたらした自然環境や文化への理解などを目的とした事業で、現在48カ国213カ所が認定されている。

ケルカヤ地域に生息する希少動物、湿地帯や氷河などの脆弱な生態系の保護、気候変動分野の研究、地域の文化や伝統の再評価などが重要視され、この地域がジオパークとして認定されることで、地元の人々にエコツーリズムなどを通した、新たな収入源や経済活動を創出する機会になることも期待されているという。

5月28日、ピナヤの中心部には新しいプラザ(広場)が完成した。木製のベンチで囲まれたプラザの真ん中にはアルパカの銅像が建てられた。そのずっと先にはケルカヤ氷河をたたえた山がそびえている。以前はペルーの国旗が掲げられた空き地だったという、この場所でプラザの建設が始まったのは3年前。その間、ピナヤ出身の若者が他の町から職を求めて工事のために地元に戻ってきたという。過疎化が進む、ここの住人たちは新しいプラザを気に入っているというが、建設が終了したと同時に工事に参加した若者たちは再び他の街に出て行った。

ダビドには3人の子どもがいる。そのうちの1人にはアルパカの飼育を継いで欲しいと思っているが、それが難しいことも理解している。

「最近はクスコなどの都市に移住する若者が増えています。不安定な気候が雨の量や牧草地に影響を与え、アルパカの世話を続けることが難しくなれば、今後人の数はさらに減っていくでしょう。私たちは、氷が解けていく様子をただただ見ていることしかできないのです」

「それでも、望みを失いたくはありません。時々訪れる観光客たちにこの地域の美しい自然や文化を伝えたい、という思いもあります。コチャを作って水を保護したり、フェンスを作って草を守ったりしていく。今私たちにできることは、そうした小さなことを積み重ねていくことだけなのです。祖先から受け継いできた伝統とこの土地を守りたい。そのために私ができることは全てやっていきたい、そう思っています」